“好的设计师应该是先锋者,总是能够领先时代一步。他们应该而且必须质疑每一个已经被认为是显而易见了的事物”

——Dieter Rams

Dieter Rams的箴言被印制在2021艾德艺术设计学院毕业作品展主展板的边缘,但即使是这块主展板,也被放置在艾德学院设计与媒体实验中心一处并不明显的地方。

在这里,主角是学生和他们的作品,在这片纷呈的设计与构想中,即使是大师的话,也处于并不重要的角落,这映衬出话中的真理,即那些“被认为是显而易见的事物”或者看起来功成名就的某种权威,在这个洋溢着青春、热情与新奇的展厅中,并非重点。

展览现场

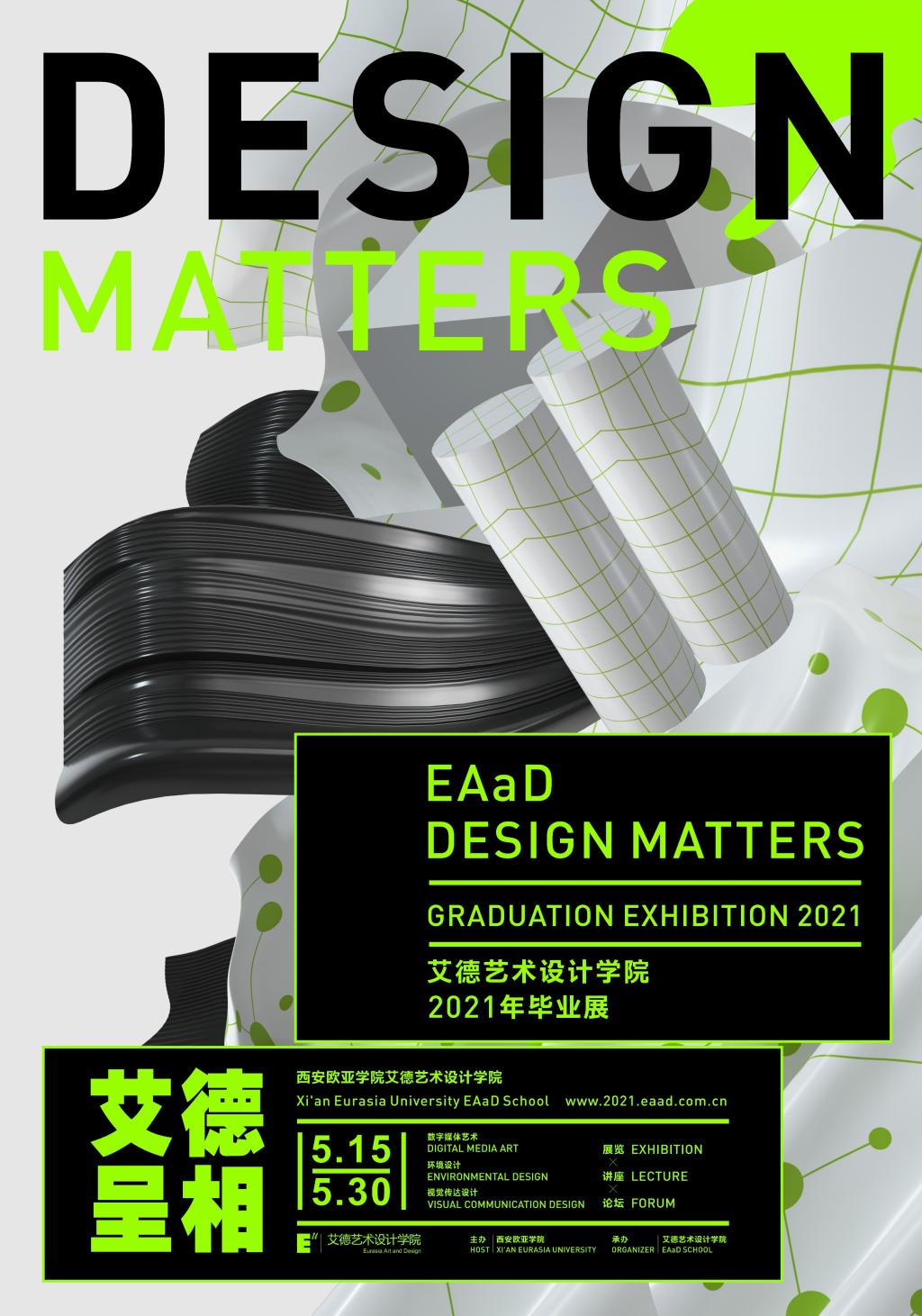

这里是主题为“Design Matters!”的2021艾德艺术设计学院毕业作品展,囊括了视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术三个不同方向中数位学生的毕业作品,其中有对于当下最热门的女团舞的严肃思考及由此引发的编码式搜集与多媒体呈现,也有与真实生动的落地项目譬如为西安解放门所设计的一整套视觉识别系统,还有关于数字“十二”带来的联想或者关于禅宗中“指月”所涉及的字符与自我的关系……

嘉宾参观展览现场

学生们表达着自己的所思所想,关于他们的梦中幻影或者严密推论都在其中一一体现,空间被作品填满,无论是在阔大的空间,还是一段阶梯或一处并不明亮的角落,也能发现有趣的东西,就像无数条发端于山石之间的小溪,它们奔涌汇流,即将涌向那片蓝色大海。

-开幕式-

开幕式现场

此次2021艾德艺术设计学院毕业作品展的开幕式在户外举行,虽然下着小雨,但现场的气氛沸腾而热烈,它摒弃了正式而官方的开场方式,采用了一种更为亲切的互动。

在艾德学院的中庭,无论是老师、专家,还是即将毕业的学生们,他们围成一圈,庆祝2021届毕业生生涯的最后一次总结。

Tony Brown:

“我想传递的概念是设计很重要,对于艾德的学生来说,大家的毕业作品体现并证明了这一点。艾德学院是各位的起点,也希望大家能够在未来认真地对待设计,对待自己的工作。”

胡建波:

“在此次的展览,艾德的每一个空间都被开发和利用,而这就是学设计的人的天性。在这里,你们可以发挥自己的天性,用作品证明自己,作为设计师和艺术家,成为特别的我是一种方向,是来自你自己最内心的声音。”

刘瑾:

“2019年的时我带了30多位老师去英国交流,我在那里看到的很多情景和今天很像,这种自由的毕业展模式特别棒,我不仅看到了很好的作品,也看到了同学和老师们真诚洋溢的笑脸,让我感觉到骄傲。”

-讲座-

《798与751-针灸式更新》

程大鹏

都市针灸这个概念最早来自西班牙建筑师马拉勒斯,他将城市建成环境看作传递能量的皮肤,通过对城市“敏感穴位”——特定地点的小尺度干涉,激活其潜能,最大化地带动区域活力,促进整个区域甚至更大范围的更新发展。

北京的798几乎集中了中国最为著名的艺术机构,前身为“华北无线电联合器材厂”,建筑多为东德的包豪斯风格。它经历了一段很长的过程。从旧厂房转变为国际知名的艺术区。

讲座现场

当一个新的权利诞生时,会对建筑风格产生巨大的影响,大家现在看798园区的一些建筑就能看到这种痕迹。这也是我们后来对这些园区进行更新的核心基础,以此次改造的美术馆为例——

改造面基只有200平米,但过程包含了拆除+加固+扩建+新建等多个流程,详细来说包括了“结构加固+建设设计+几点设计+室内设计”,是全方位的设计。在结构方面,要进行结构性重构,包括尺度重构+个性重构。

这也是用一个新的方式将798的老建筑与新建筑联系起来。

《“全民摄影时代”的新影像之路 》

张辉

2014年《每日邮报》报道联合发明每秒钟可以拍摄4.4亿张照片。

2017年,平遥国际摄影界国际教育论坛,每秒钟全球将产生了24万张图片。

2018年,加拿大国家科学研究院,每秒拍摄了10万亿张照片,

目前,我们已经进入到了全民影像的时代,但这种趋势也产生了相应的问题——

1. 摄影专业身处小环境遭受漠视

2. 社会误解和偏见

3. 我们的专业教师队伍开始动摇

讲座现场学生与嘉宾进行交流

很多人觉得困惑,摄影是一个分分钟都可以搞定的事情,为什么会需要花四年去专业学习?怎么解决问题,要从这个三个方向进行延展:

1. 传承摄影文化是首要完成的任务-

-坚持传统的摄影方法,从现代信息传递重新回归到古典叙述方式

-不忘初心,坚持人文摄影的摄影态度,在摄影当中一定要关注现实,要和当代生活紧密的结合

2. 摄影和多学科融会贯通是必由之路

3. 人文与社会科学是摄影学科重要的依托

《何为两栖设计?》

温双斌

提到两栖动物,大家都会想到青蛙,它既能在水塘也能在陆地生活,体现出一种新生适应性,对于设计来说一样,商业与文化是当下设计师必然面对的现实问题,运用不同的设计角度和手法,来应对复杂的设计需求。

目前设计学科在做很多跨学科思考,我们需要了解更多专业的知识,包括平面+工业、建筑、空间、交互、数字媒体、时尚等等,即使是皮毛,也要在不同的专业上去涉猎与学习。

讲座现场

提到跨地域合作,疫情期间,线上办公发展得很快,这样的话跨地域会变得越来越容易,大家未来不要把自己想象成单打独斗的设计师,而是要有团队的概念,有些事情需要去找专业的人来做。

最后一点就是平衡商业与文化,其中里面也涉及到了人文关怀。

2019年的时候,我在为北京国际设计周做主视觉设计的时候,设计了一款眼罩,考虑到设计周总会邀请世界各地的设计师来北京,他们经历十几个小时的旅程,所以我们和主办方商量,在他们离开的时候,不仅仅只是背着很重的印刷品回去,也能用上我们设计的眼罩,所以说设计其实也意味着温暖的关怀。

《礼物与无射》

吴帆

今天用两个故事开始我的讲述。

第一个我想讲的故事叫《礼物》,它流传于古代印度,一位著名的射箭手名叫德罗纳恰亚,他负责教授王子射箭技术,有一天王子去森林打猎,忽然猎犬狂叫不止,就在这时一支箭从密林身处飞速向狂吠不止的狗的齿间穿过,狗停止了吠叫却毫发无伤。

射箭的是一个衣着褴褛的小男孩,王子问他为什么射箭技术如此精湛,他说自己的老师是德罗纳恰亚,自己虽然是吠陀(印度种姓制度中最低的群体),但热爱射箭,并用泥巴雕塑了德罗纳恰亚的石像,把他作为自己的老师, 而后为了表达自己对老师的尊敬,他将自己的拇指切下来送给老师,从此以后他再也不能射箭了。

讲座现场

很多渴望成功的人都在思考如何寻找自己的老师,怎样才能成为一个伟大的设计师,这个故事让我们看到了何为学习。大家可能会认为老师很重要,他会教给你相关的技能和经验,其实如何学习的方法就掌握在自己的手中。

另一个故事《无射》来自《列子》,它讲述了技术与心灵的关系,一种不可思议的技术可能改变你看待世界的方式。学习是一种艺术,需要不断围绕自我并从中探索,找到属于自己的道路。

-圆桌会议-

此次的圆桌会议,来自建筑、设计、影像、视觉的诸位大咖结合艾德艺术设计学院此次毕业展览,围绕着诸多有关设计教育的关键问题进行了深入探讨,包括了“后疫情的时代下,对于设计教学和设计实践之前的关系”、“在项目是教学当中的建议”以及“设计教育所需要的前瞻性的思考”等等。

圆桌会议现场

除此以外,各位嘉宾也分享了自己对于此次展览自己最直观的感受和评价——

Tony Brown

“众所周知,我和西安欧亚学院结缘非常多年,我曾在这里多次担任顾问,所以看过很多次艾德毕业展,但这次我们的毕业展又提升到了新的层次,我认为此次展览的呈现方式很好,每个人都积极参与,老师和学生一起联动,增长了很多策展的一些知识,对于大家的未来也有积极作用。”

杨华

“学生的作品不仅仅局限于展板,而是扩展至各个方向,拥有了浓浓的设计学院的氛围,一个学院的建立不是短暂的,而是一个长期的过程。”

温双斌

“整个让我觉得比我期待的要高,从调研到呈现,同学们都做了很好的尝试,另外在应用型上,很多作品都是很落地的项目。希望大家在未来,找到自己的个人化角度和个人化的语言。”

程大鹏

“我主要看的是建筑类,其实这类学生在毕业以后需要很漫长的时间去学习、实践,在这个阶段埋下一颗种子是最重要的,我看到其中有好几个作品,具有完整的落地性,也充满了想象力,这两类方向对于一个年轻的学院来说是非常令人兴奋的。”

吴帆

“此次毕业展给我印象深刻的是,当我进入这个展览空间的时候,发现每个展位都是由大家自主选择,因此也促使大家对自己作品负责,精心选择属于自己的位置与叙事方式,这是非常让我感动的地方。”

林韶斌

“我很少看毕业展,非常羡慕各位同学,这次来到这里看到了大家非常立体化的呈现,大家思考得很全面,包括思维的梳理、信息的图表,除了视觉传达以外,我也看到一些其他专业的同学,也可能会采取插画的形式,让我觉得现在跨界的形式越来越多样,非常精彩。”

2021年的夏天,这场精彩纷呈的毕业作品展,将为这个年份包括所有在这一年中为理想奋斗和坚持的人们,留下最为重要的回忆。

一切有关设计的想法,以及关于艺术的思考与实验,并非以此次展览作为终点,相反,它如同一个不断在变化的原点,激励着年轻设计者们继续前行。

展览信息