《设计考察Ⅱ》作为视觉传达设计专业的重要综合实践课程,依托艾德艺术设计学院非遗创新设计研究院的平台优势,围绕“非遗+设计+展览”的教学主线系统展开。课程以陕西地域丰富的非物质文化遗产为切入点,涵盖从田野实地考察、设计创新到产品转化的完整教学链条。

本年度课程设立两个主要方向,涵盖陕南(汉中、石泉、安康等)与陕北(榆林、米脂、绥德)等核心非遗聚集区。课程围绕刺绣、剪纸、木刻版画、民俗器物及民间信仰等多样非遗形态,深度探讨如何借助现代视觉设计语言激活非遗的当代表达,切实回应文化传承、乡村振兴与文旅融合等现实社会命题。

《设计考察II》课程采取分组分线路教学,聚焦“文化解码—实地调研—项目输出”三阶段实践模式:

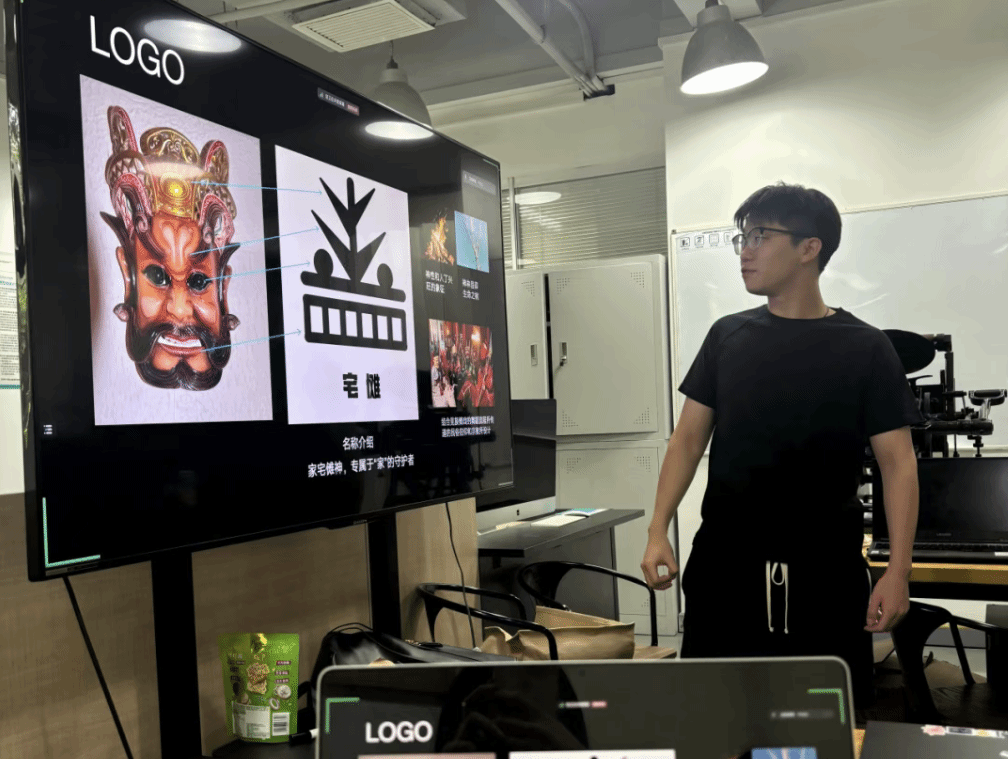

文化解码

深入研读非遗相关的图纹结构、色彩系统与叙事方式,理解传统文化元素的符号意义与设计潜力。

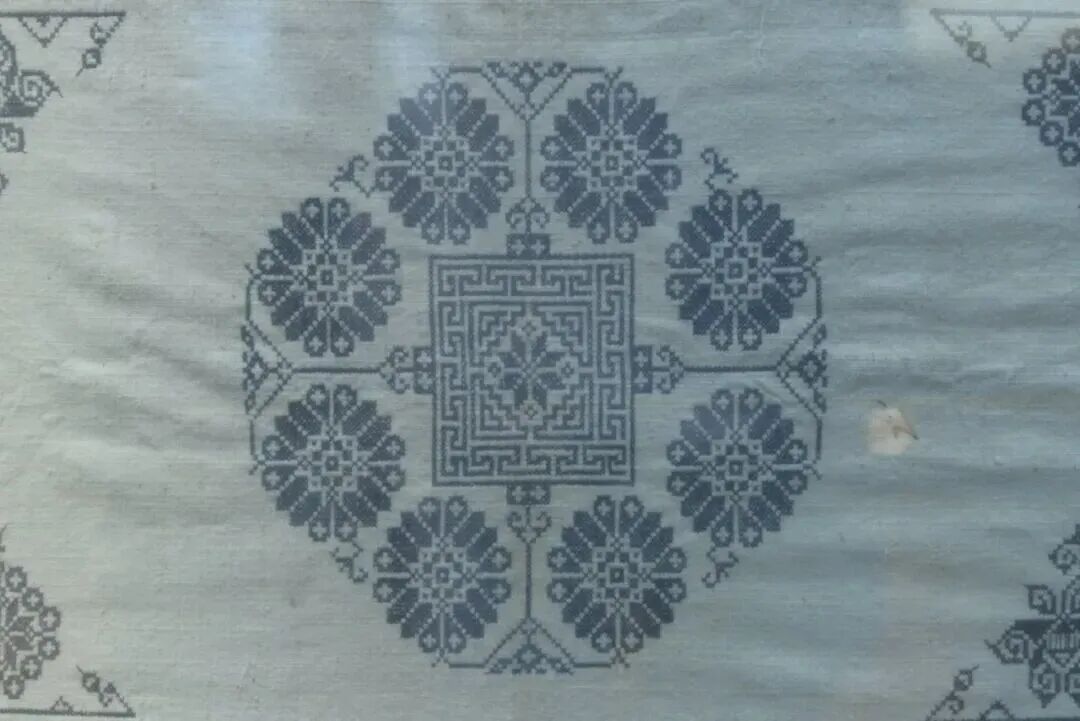

城固架花

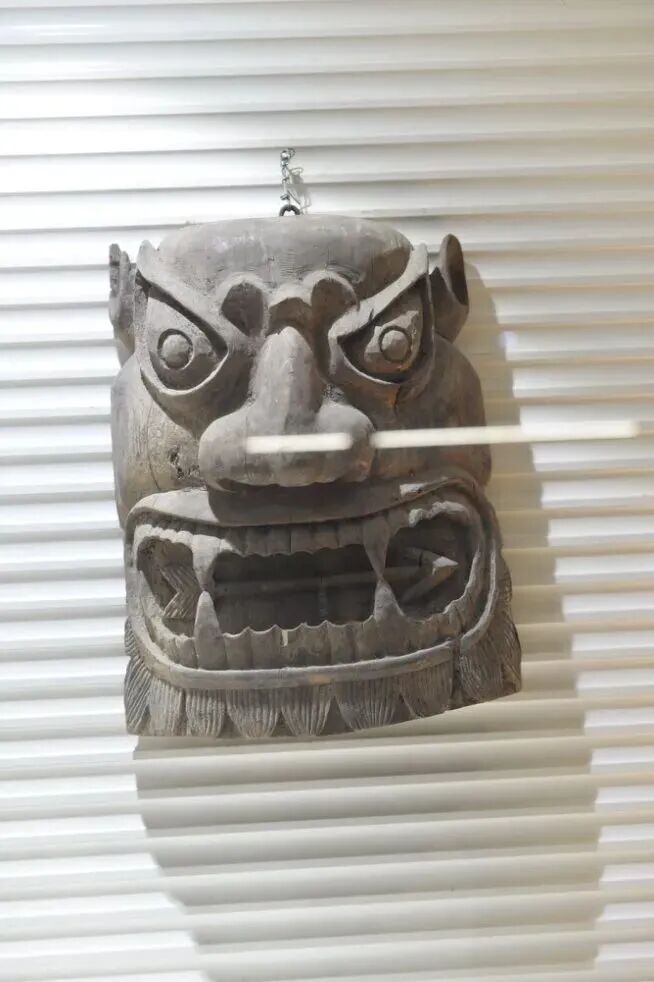

傩面具

实地调研

赴传承人工作坊和非遗工艺现场,亲身参与制作过程,实地采集文化资料,深化对非遗技艺与文化脉络的认知。

探访陕南蔡伦纸传承人、藤编非遗手艺人

及城固架花刺绣传承人等

设计转化

基于调研素材,开展非遗相关农产品包装设计、非遗IP形象塑造、视觉叙事、多媒介装置等多样化设计创作,完成传统元素的当代表达与创新应用。

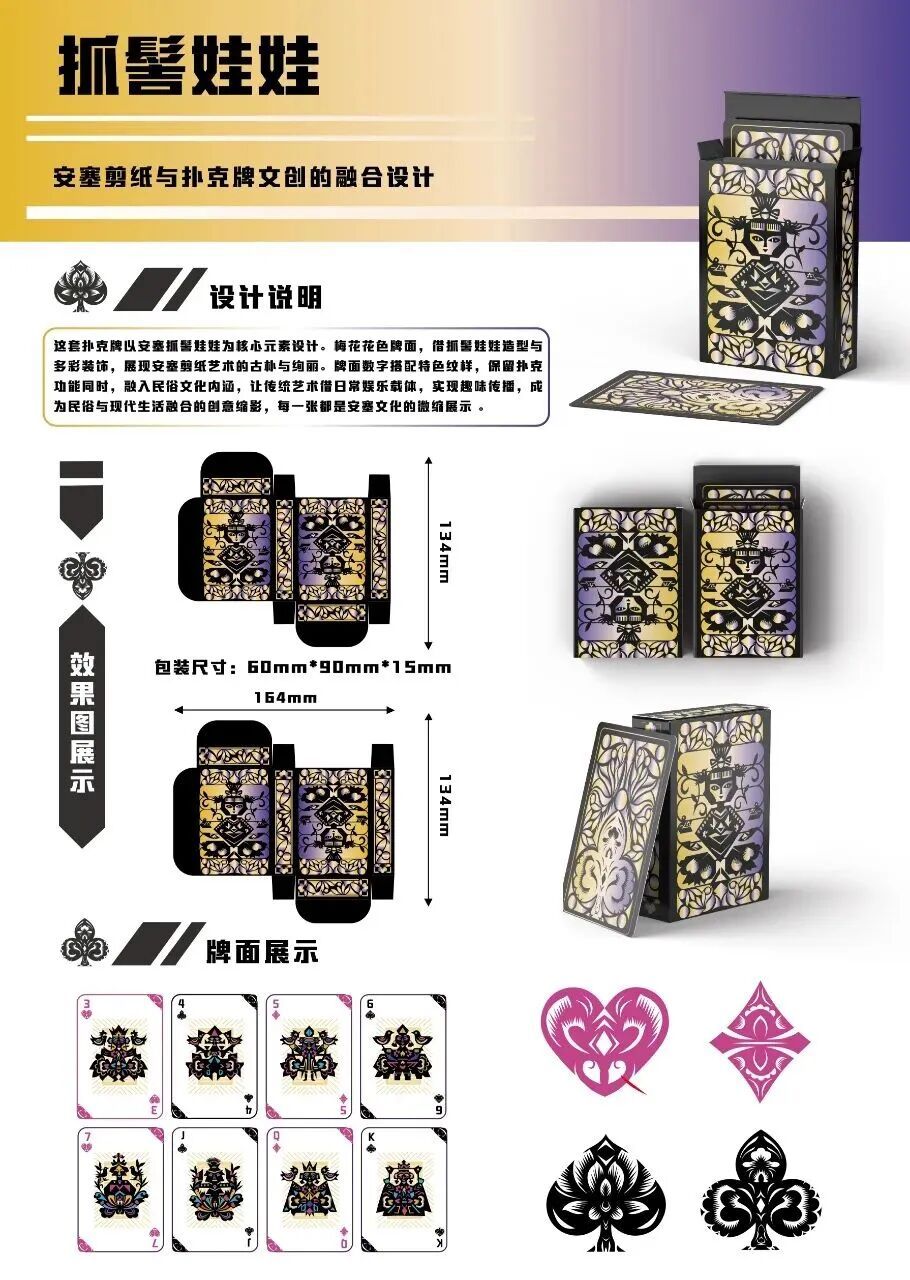

安塞剪纸抓髻娃娃文创设计

作者:杨瑞娅、陈杰、闫江苗

指导老师:王彬、卢鹏飞

学生以抓髻娃娃为原型,融合安塞剪纸的阴阳刻技法与吉祥纹样,简化线条、提炼符号,既保留传统韵味,又契合扑克牌的布局与识别。包装采用六面体摇盖盒,将剪纸元素融入简约设计中,成为传递民俗文化的载体,兼顾实用性与文化传播功能。

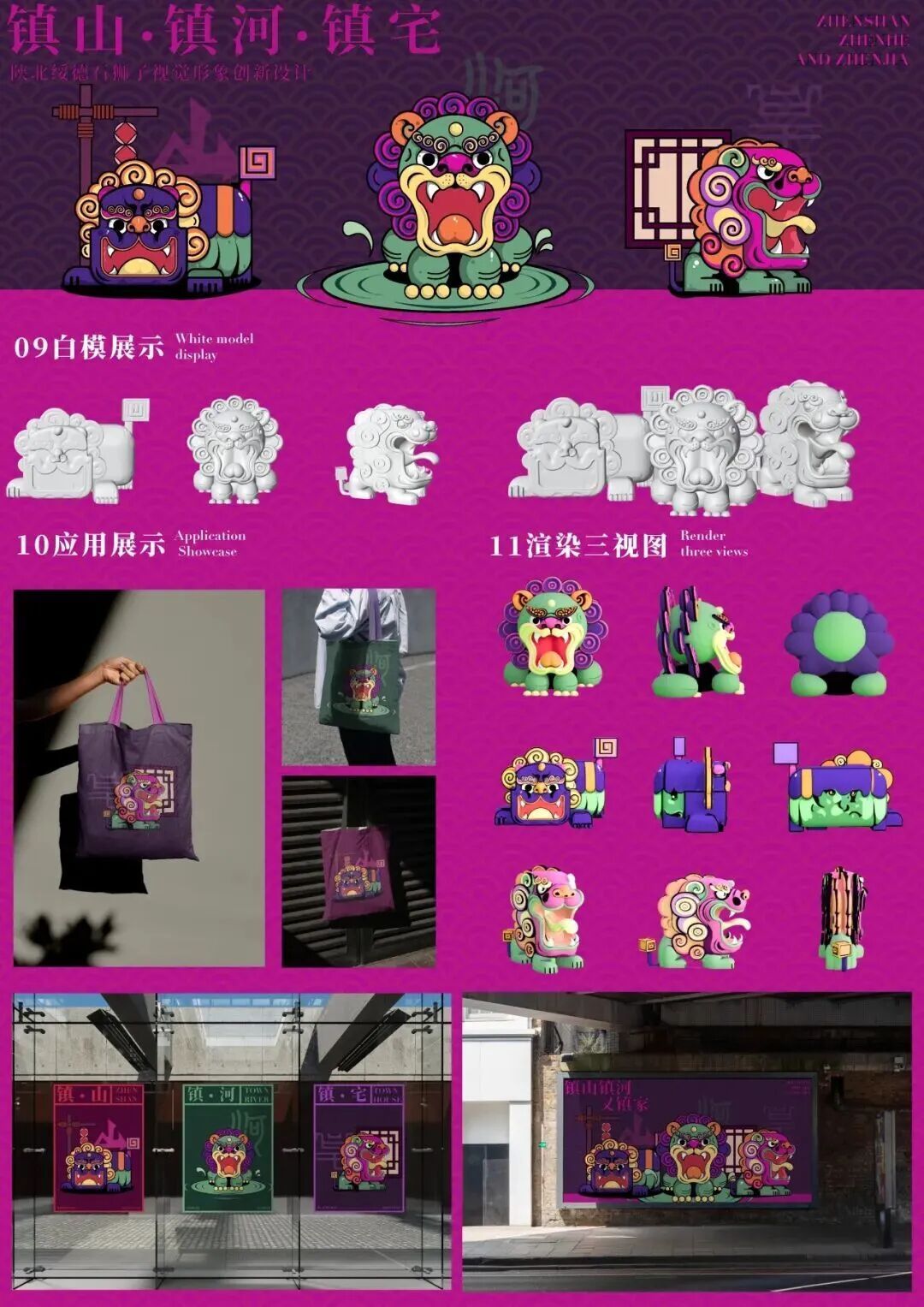

陕北绥德石狮子文创设计

作者: 周帅、安延州、巩帅军

指导老师:赵铂、班京兆

选取陕北绥德三尊代表性石狮,融入“镇山、镇、镇宅”寓意,提炼其“十斤狮子九斤头”的夸张比例与阔口怒目、卷鬃披鬣等特征,既有镇邪威严,也含憨厚温情。以简洁线条与块面提炼神韵,并融入现代图形语言,塑造出富有文化共鸣的IP形象。

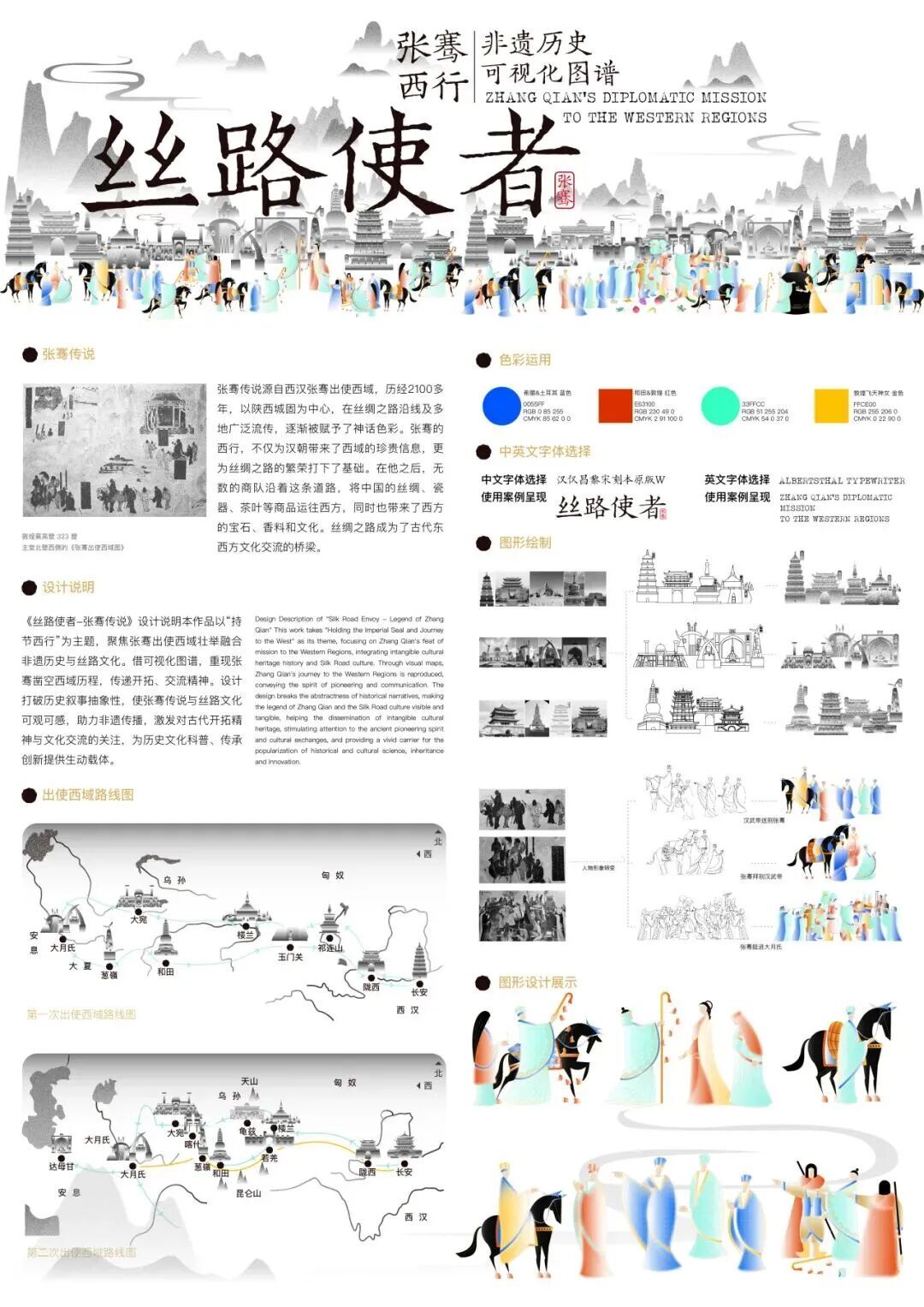

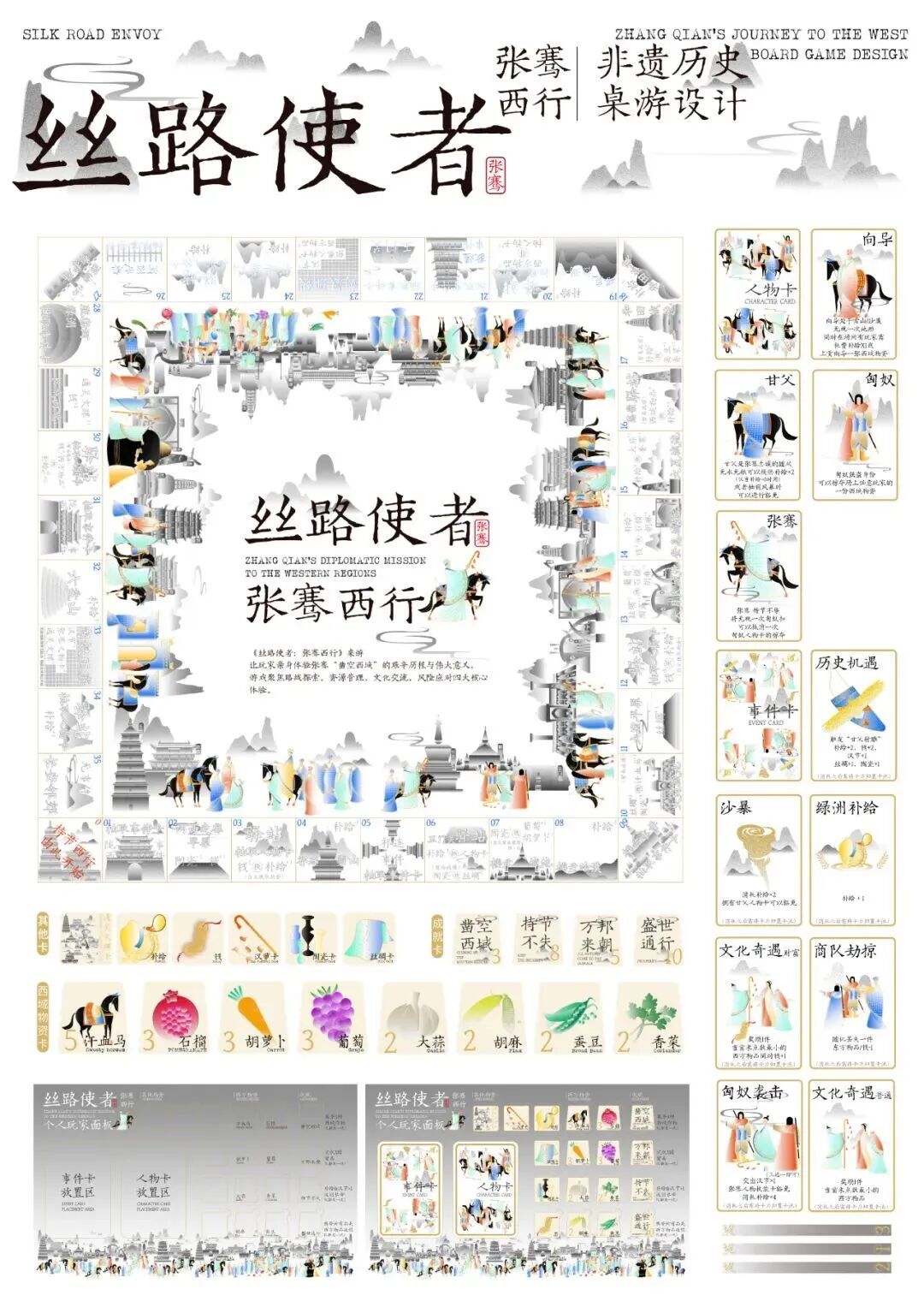

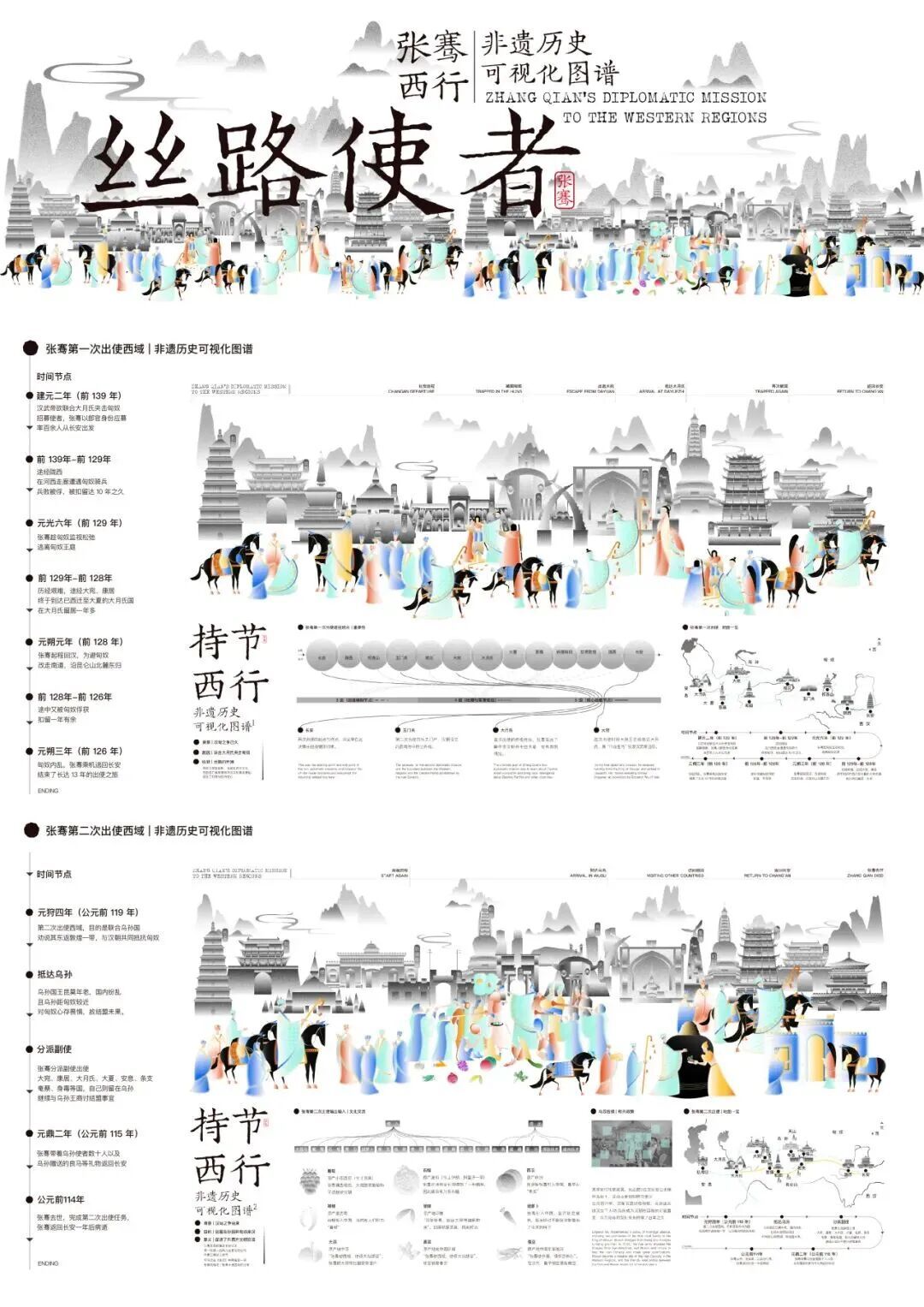

丝路使者非遗桌游

王慧勇、黄雨希、刘莎

指导老师: 上官悦、刘莎妮

这款桌游以简洁流畅的机制,让玩家沉浸式体验张骞“凿空西域”的艰辛历程与历史意义。游戏围绕路线探索、资源管理、文化交流、风险应对四大核心展开,将丰富的历史细节——路线、物品、人物、事件与封赏——巧妙转化为游戏玩法与组件。规则易上手(移动+事件+可选行动),又因事件卡的随机性、西域国卡的任务性与资源管理的挑战,具备十足的可玩深度与重玩价值。

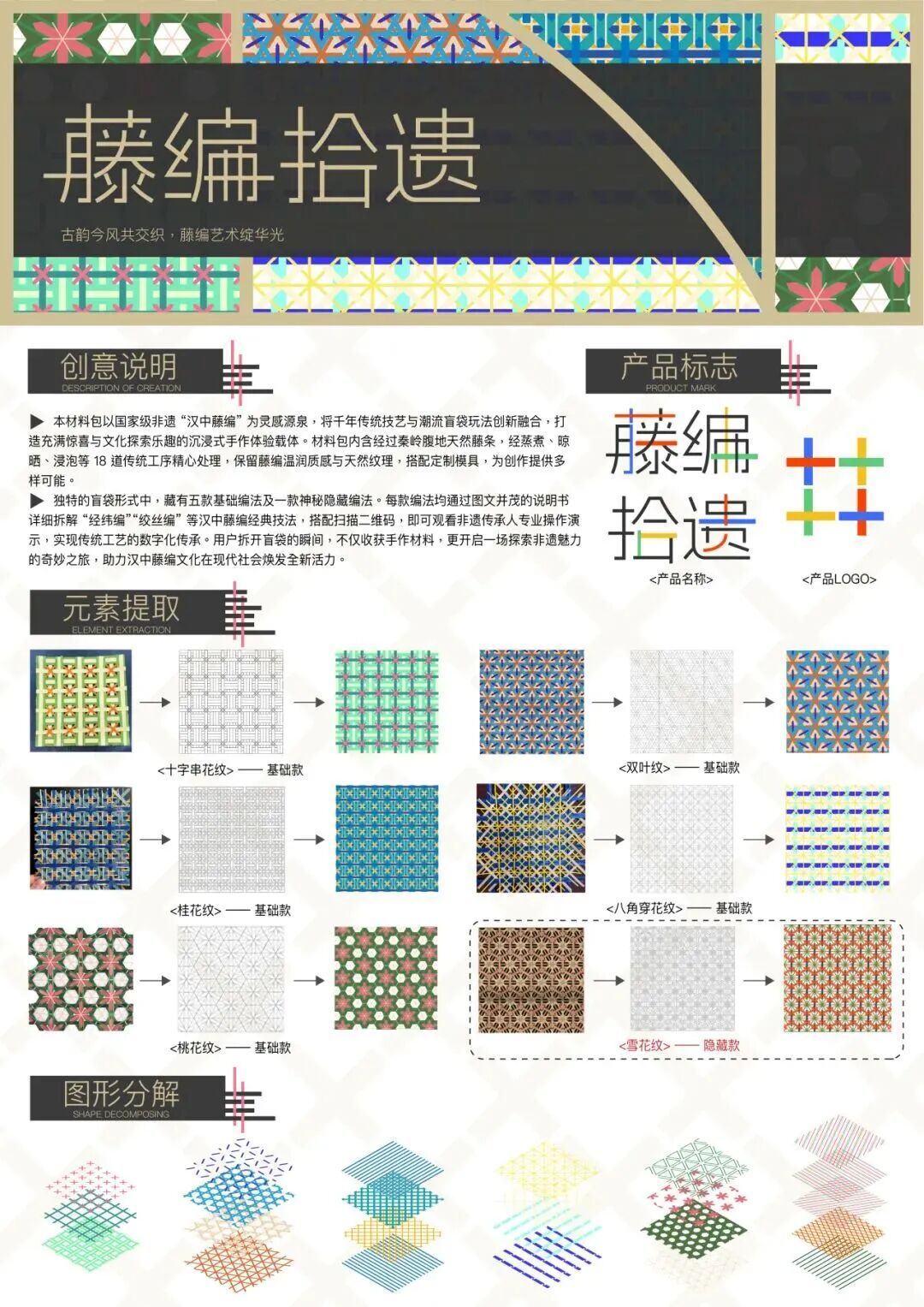

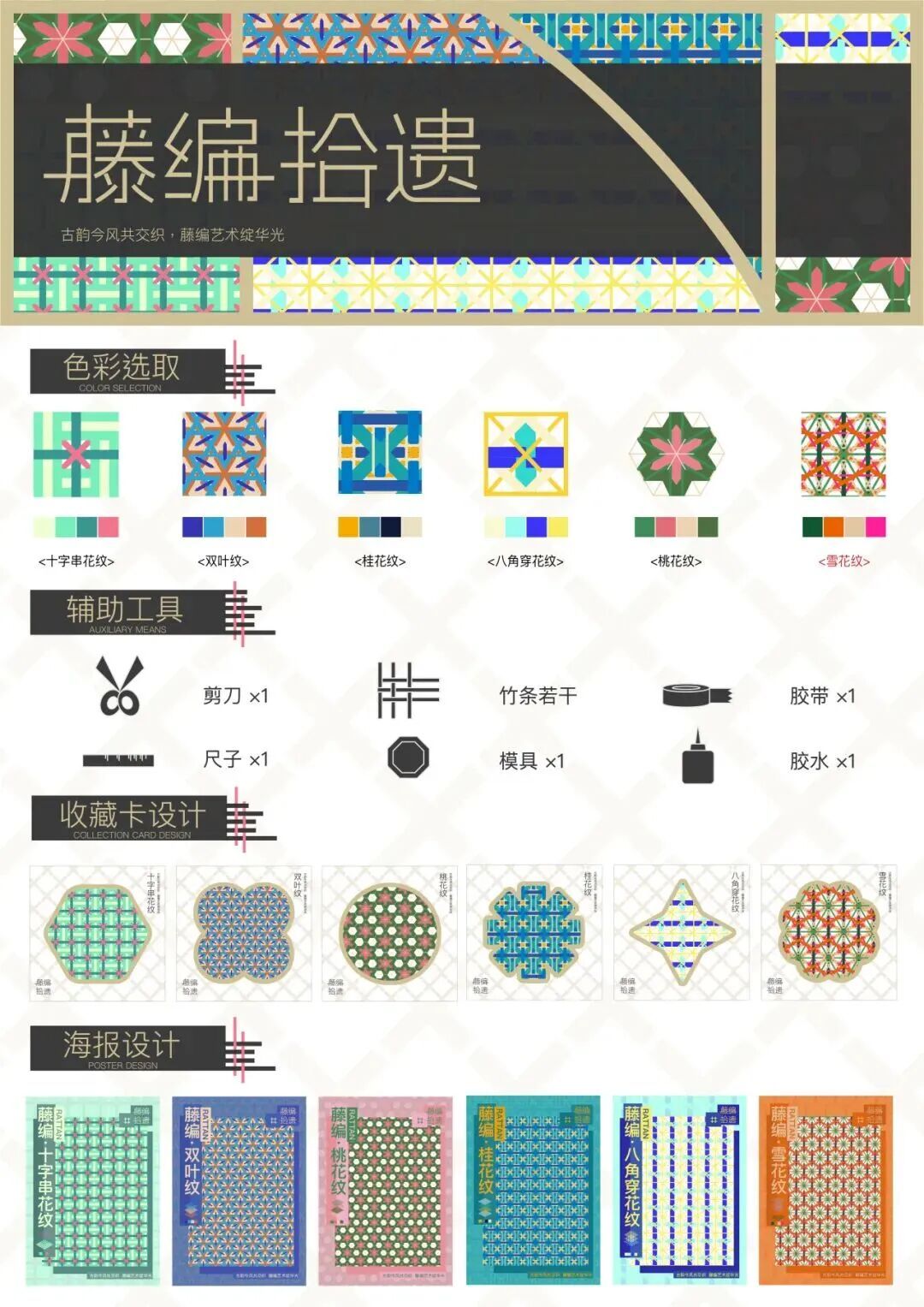

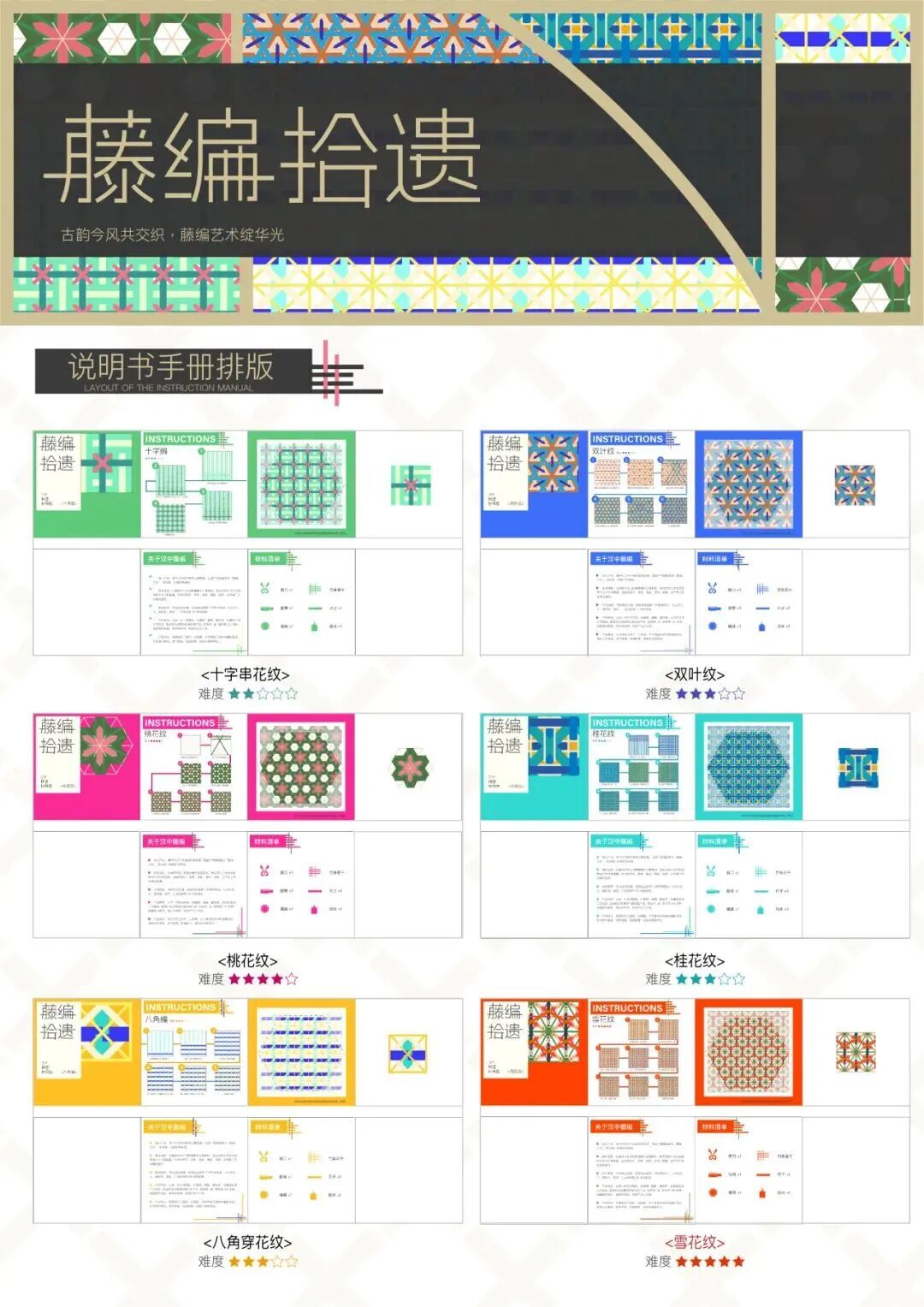

藤编拾遗美术材料包设计

作者: 樊星、方蕊、白婉婷

指导老师: 上官悦、刘莎妮

以国家级非遗“汉中藤编”为灵感,融合盲袋玩法,带来惊喜手作体验。藤条经18道工序保留天然质感,内含五款基础编法与神秘隐藏款,配图文说明与传承人视频,让你在创作中感受非遗之美。

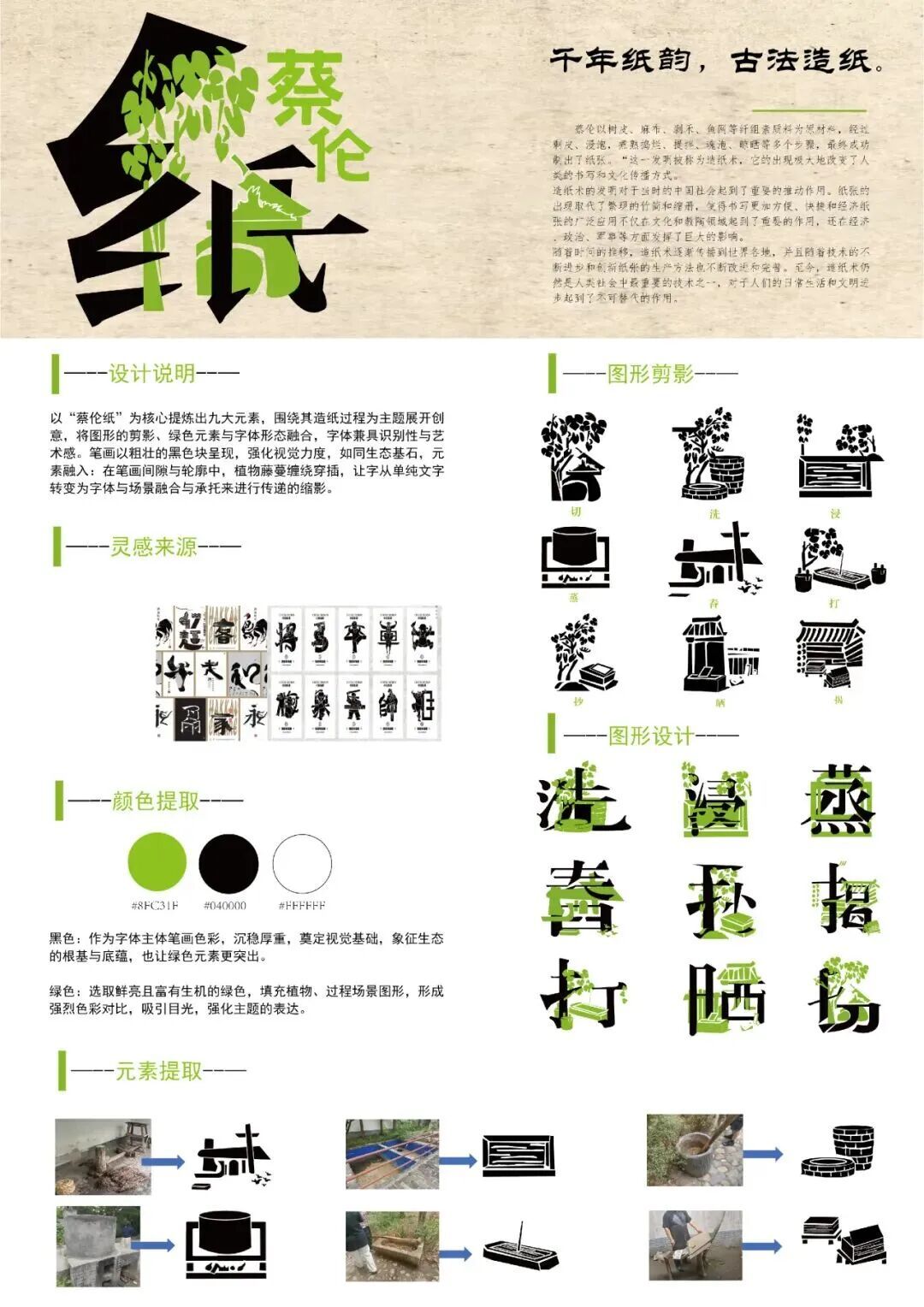

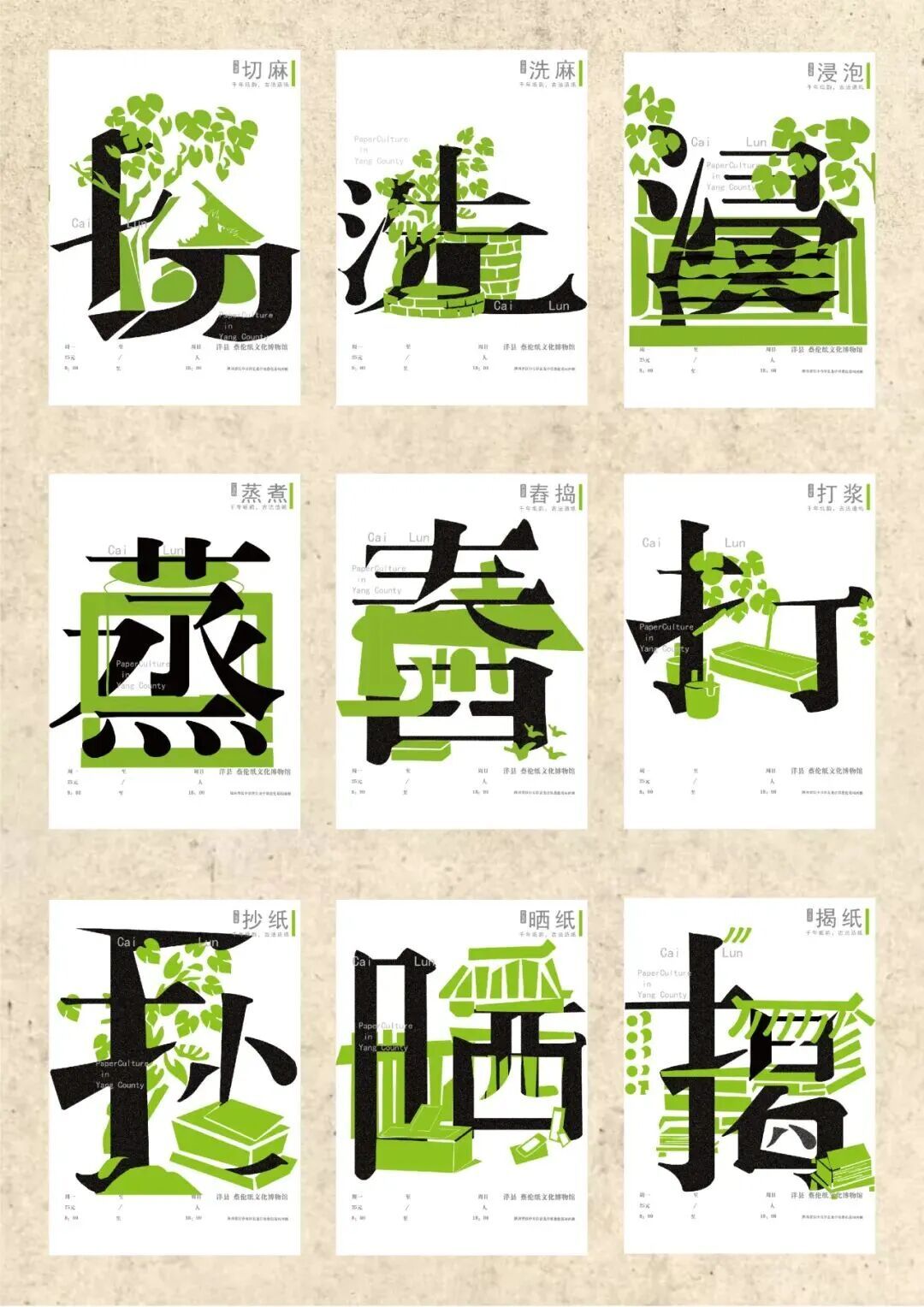

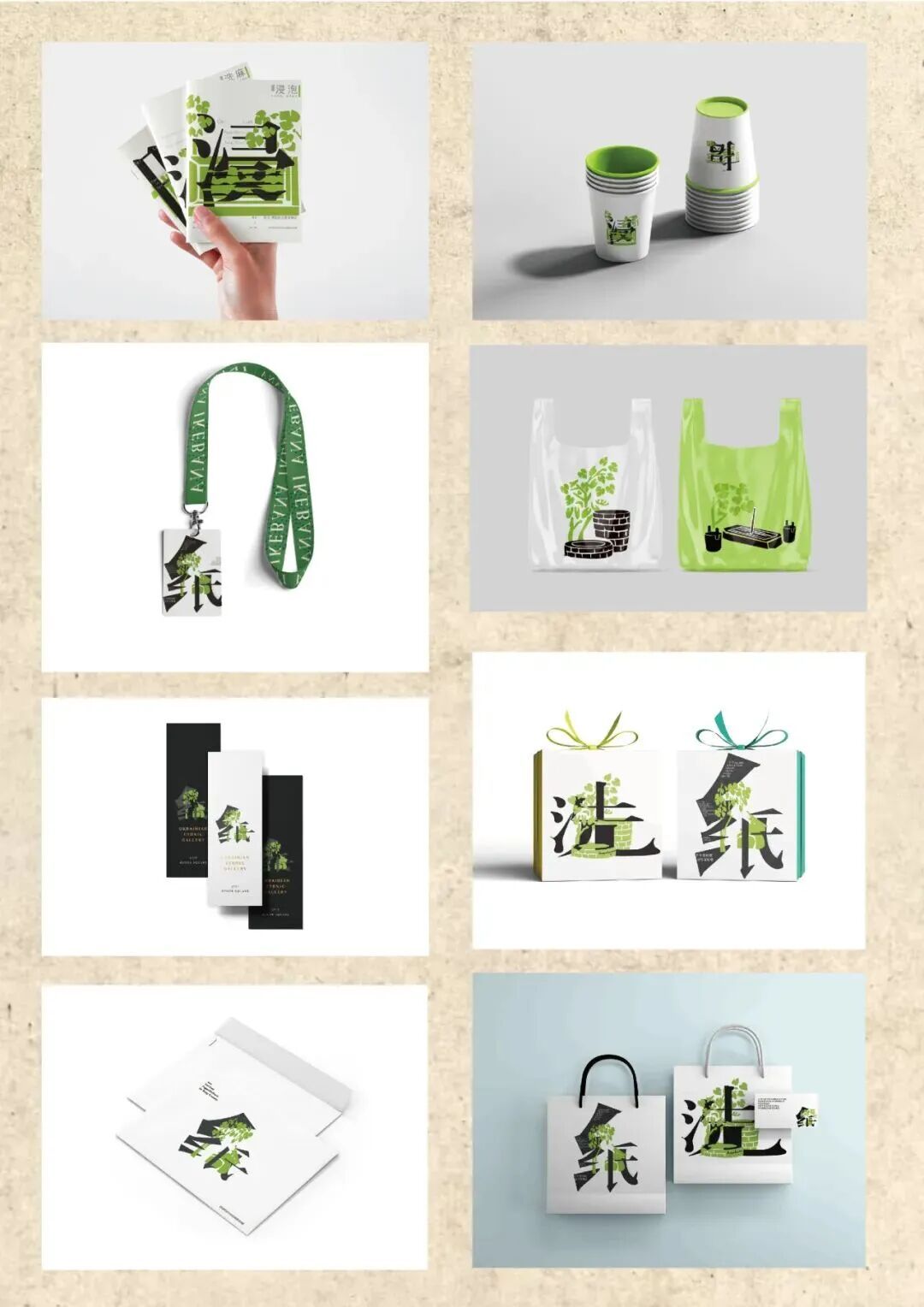

蔡伦纸造纸术信息图表及衍生设计

作者:魏晚妤、左聪慧、刘欣宇

指导老师:李子尧、贺镭

本作品以“蔡伦纸”为核心提炼出九大元素,围绕其造纸过程为主题展开创意,将图形的剪影、绿色元素与字体形态融合,字体兼具识别性与艺术感。笔画以粗壮的黑色块呈现,强化视觉力度,如同生态基石,元素融入:在笔画间隙与轮廓中,植物藤蔓缠绕穿插,让字从单纯文字转变为字体与场景融合与承托来进行传递的缩影。

06

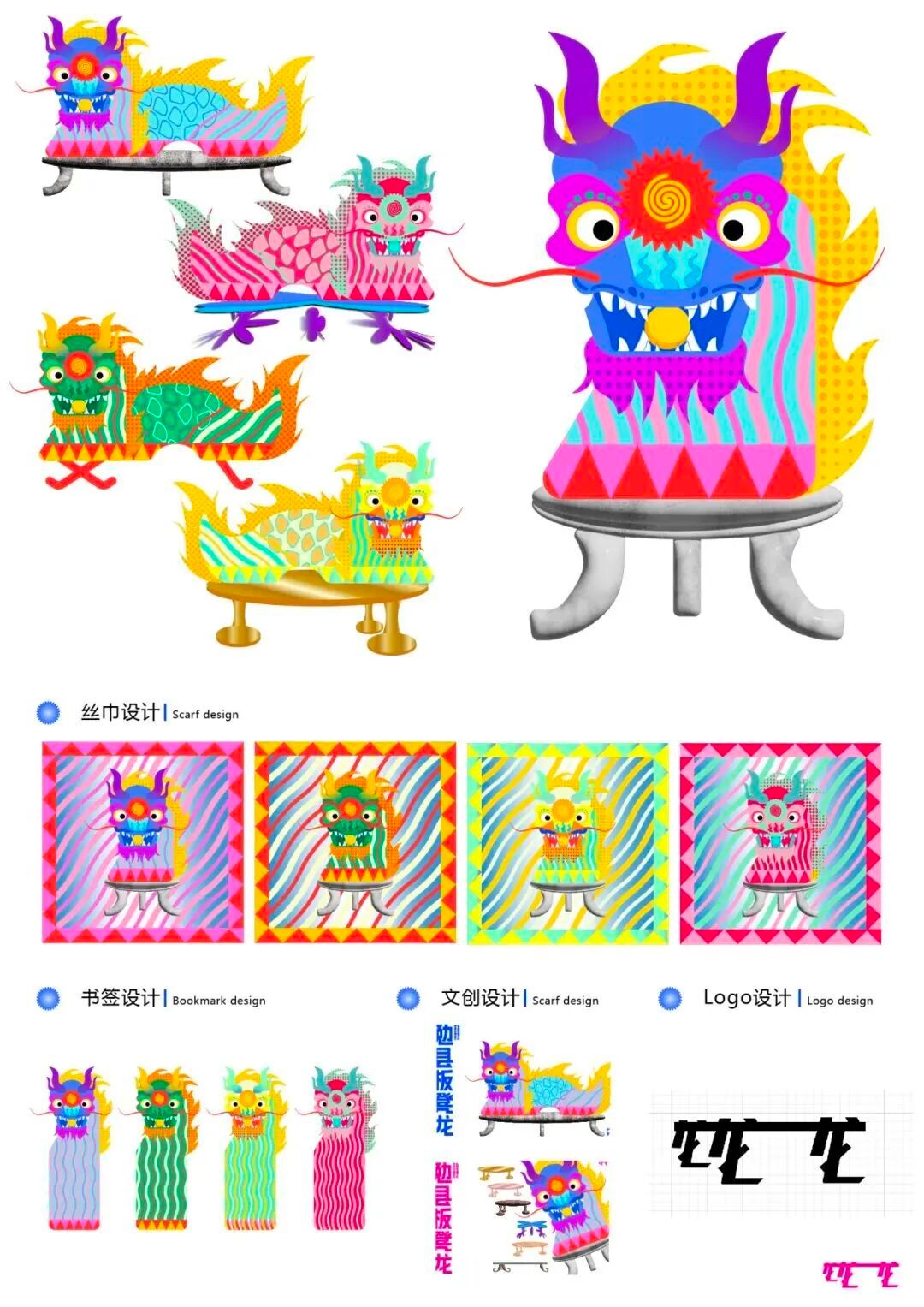

勉县板凳龙品牌文创设计

小组成员: 马怡然 杨宛潆 张诗曼

指导老师:李子尧、贺镭

以“勉县板凳龙”为原型,融合现代设计语言,在保留民俗内核的同时注入新视觉活力。龙首融入当地彩绘与刺绣符号,龙身以简化鳞片与火焰纹呈现,既传递奋进祥瑞的精神,又契合当代审美,助力文化符号传播与IP打造。

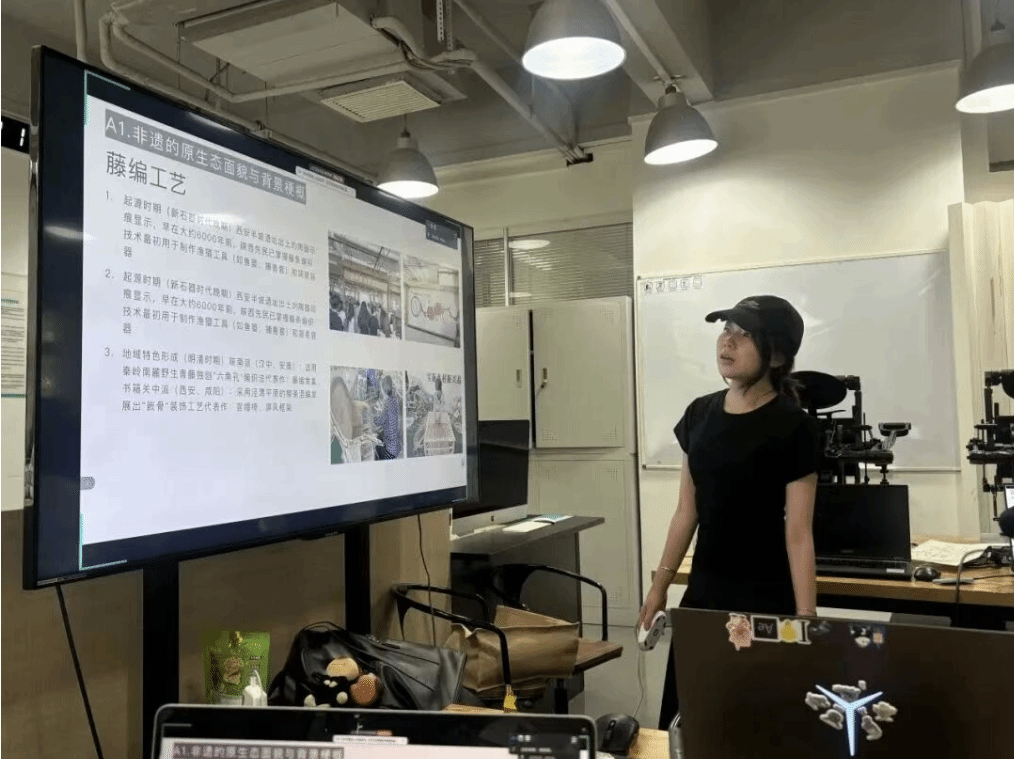

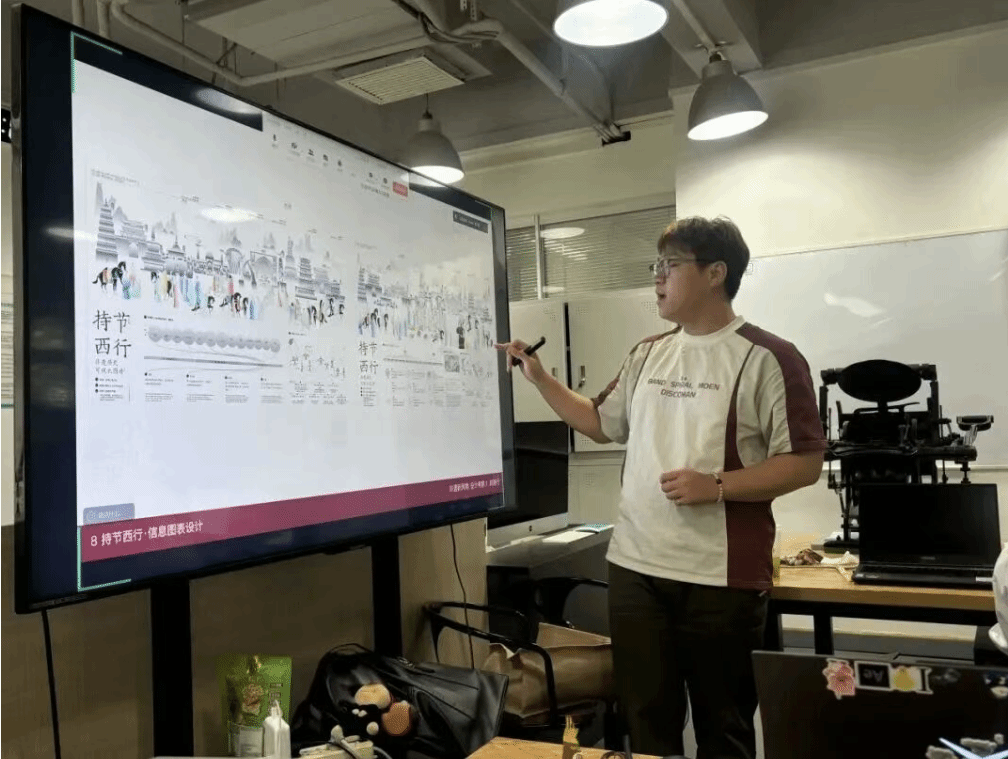

在课程成果展示环节,学生以小组为单位进行项目汇报,围绕设计理念、创作过程与实践成果展开说明。展演形式涵盖文创作品的实物展示、视觉资料手册的系统呈现,以及对调研与设计转化的阐述。通过口头叙述与视觉化表达相结合,既让作品的文化内涵与设计亮点得以充分展现,也为观众提供直观、生动的观赏与交流体验

本年度《设计考察II》课程设置“陕南线”与“陕北线”两条调研路径,师生深入陕西南北核心非遗区域,从环境风貌、工艺特征到信仰体系,展开多维度文化考察。两条线路各具文化肌理,也引导学生在创作中形成不同的视觉表达策略。

调研团队走进汉中、石泉、安康等地,以羌绣、藤编、蔡伦纸、草编等日常性民艺为入口,感受技艺在当代乡村生活中的延续方式。学生从图纹结构、材质语言与生产场域出发,关注非遗与“日常美学”的连接,并尝试以“民艺重构”为主题开展视觉实验。

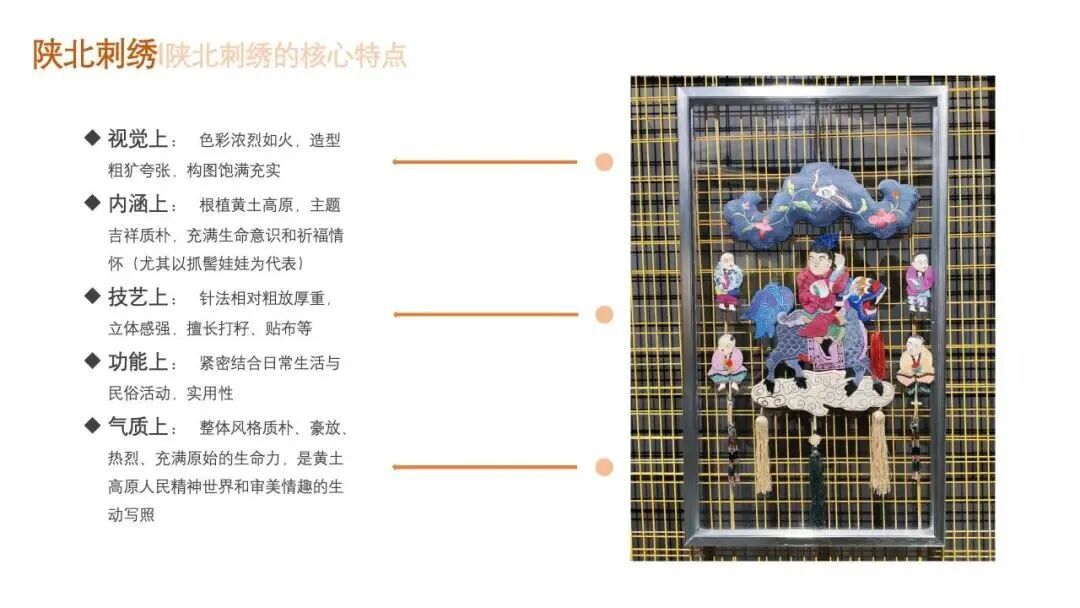

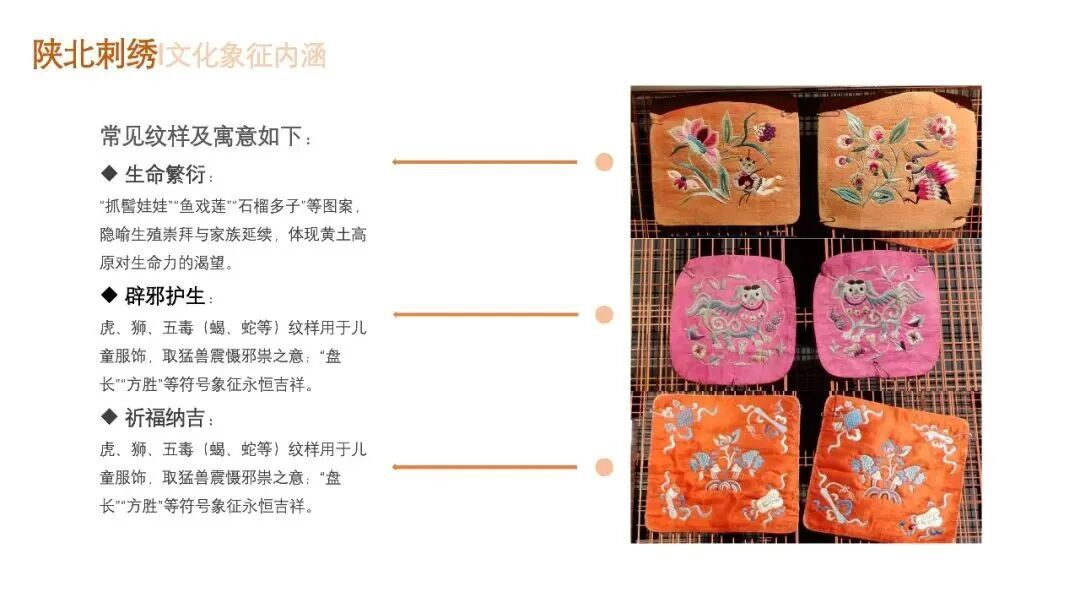

在榆林、米脂、延安、绥德的考察中,学生面对的是另一种文化张力:剪纸、石狮、民间信仰与红色文化共构的精神场域。创作中,学生从图形系统、信息叙事到空间媒介,展开对公共传播、乡村视觉系统 等方向的探索,逐步理解视觉设计如何回应“文化的社会性”。

尽管《设计考察II》的核心聚焦于“非遗+设计+展览”,但课程始终承接EAaD“ESC课程体系”(Employer-oriented & Student-centered)的核心理念——以雇主为导向、以学生为中心,在真实问题场景中锻炼综合实践能力。

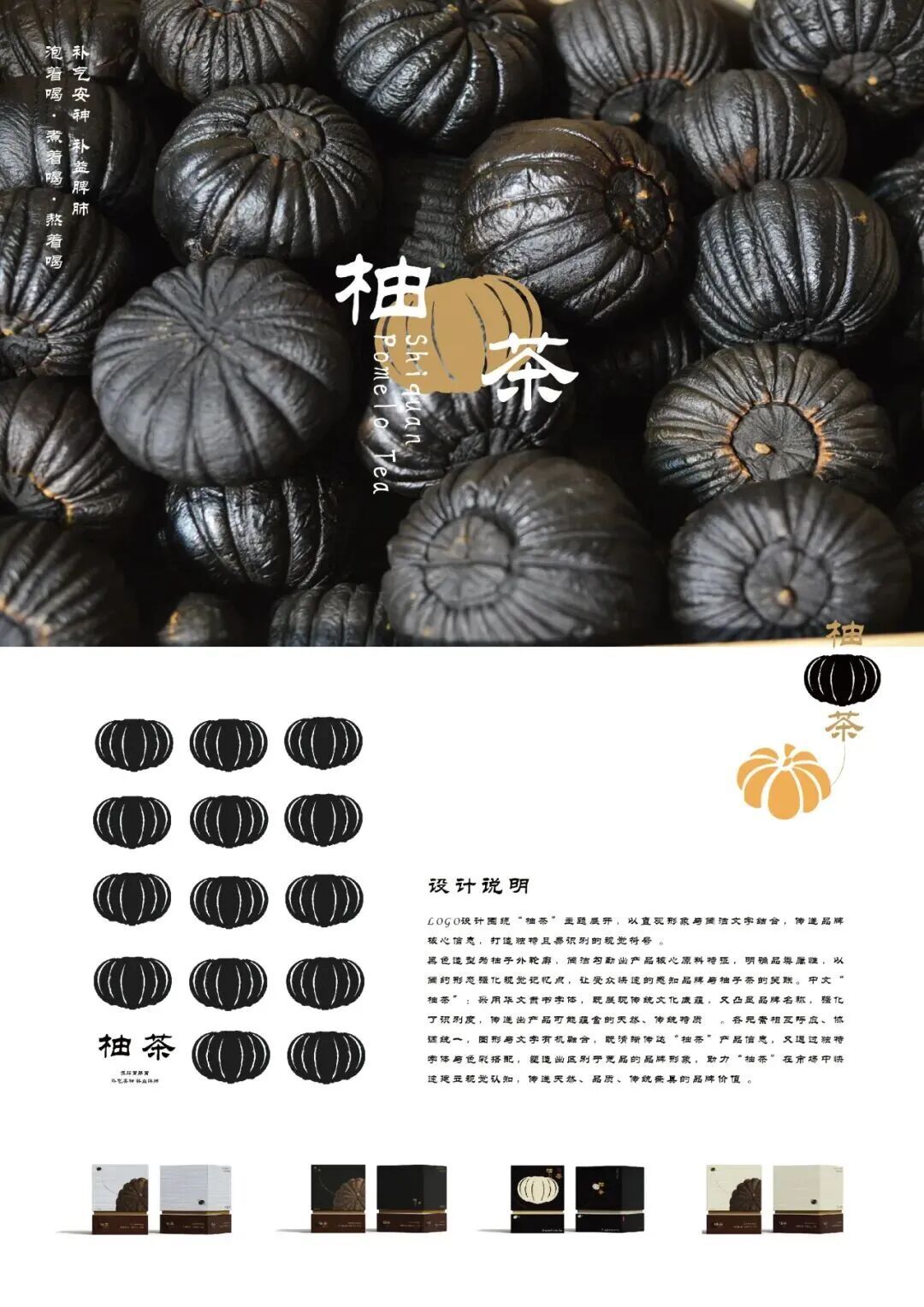

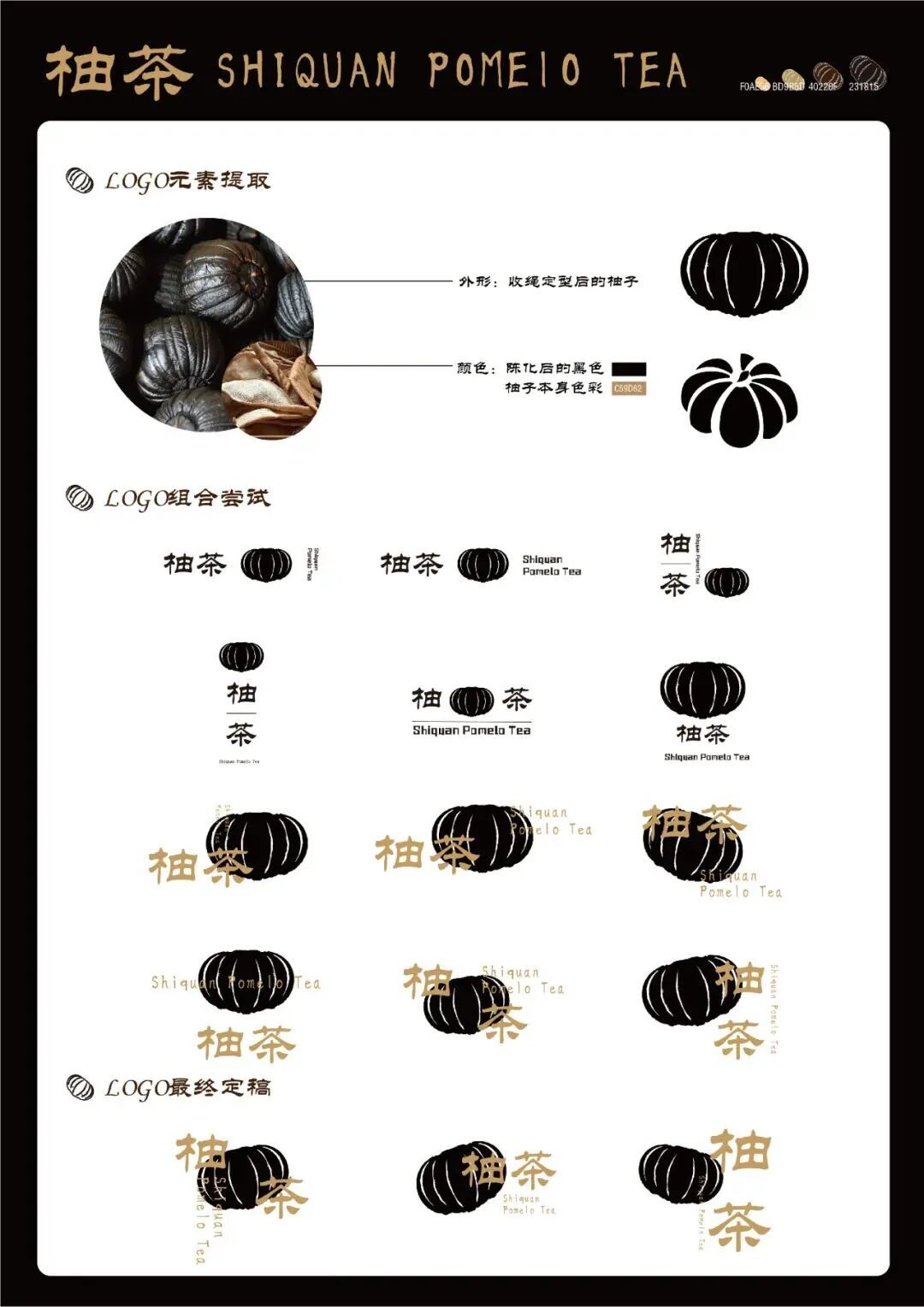

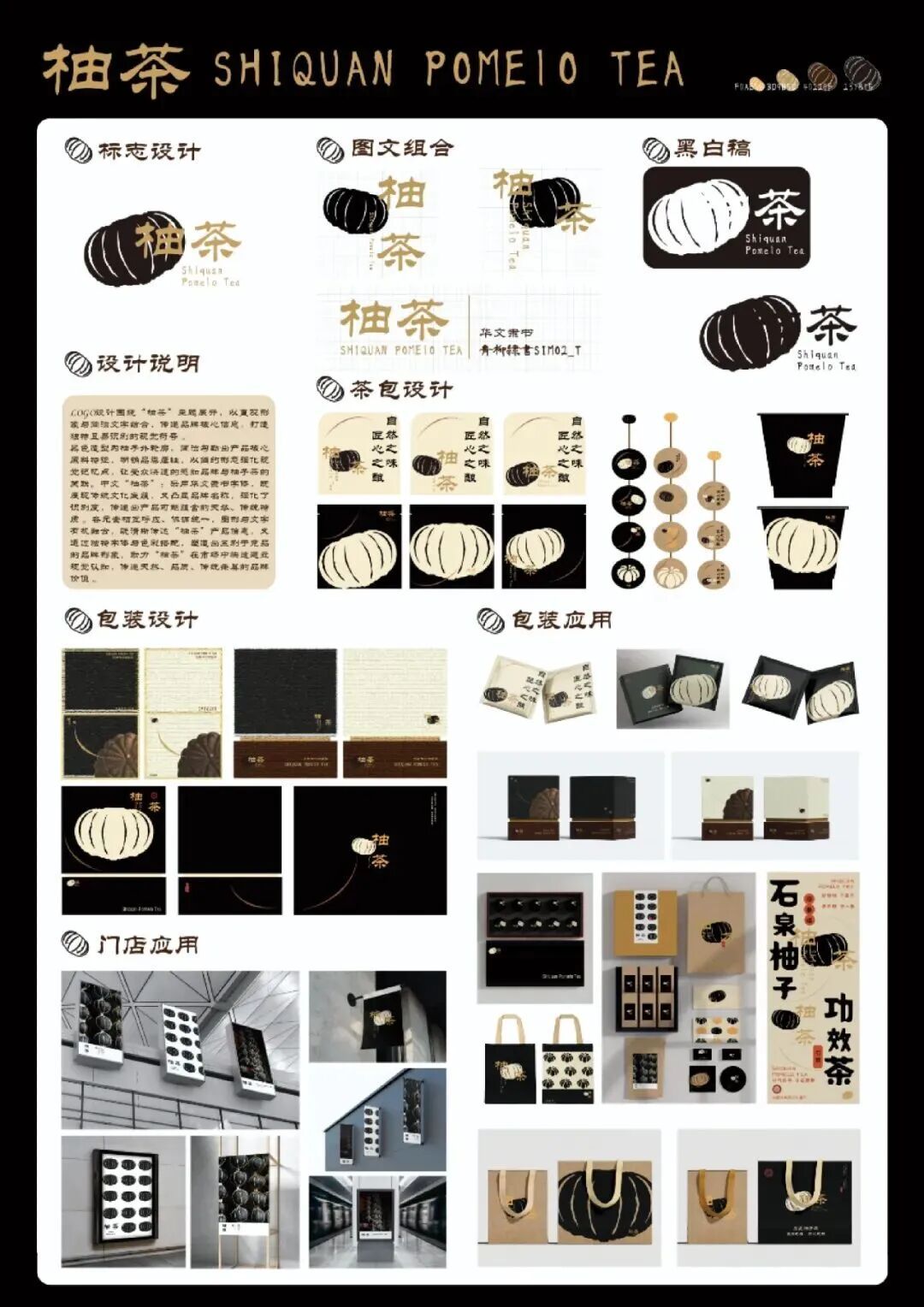

本次课程中,学生围绕地方非遗与文化议题展开田野调研,通过与当地茶企、农文旅品牌及文化机构的深入交流,逐步将“自选课题”转化为面向现实的设计项目。以“陕南线”柚子茶包装设计为例,学生深入茶园与加工基地,围绕产品特性、非遗元素与地域品牌定位展开系统策划,尝试以包装设计作为文化传播的媒介。

在实地访谈中,学生了解到柚子规格不一这一包装设计的关键痛点。针对这一挑战,团队从材质选择、结构适配到包装形式进行多方位优化,兼顾保护性、成本控制与文化表达。部分方案获得企业初步认可并进入商用洽谈阶段,标志着学生实现了从课堂探索到真实市场对接的跨越。

这一“学生—文化—社区—市场”的四位一体路径,正是ESC理念在地方文化语境中的有力延展。

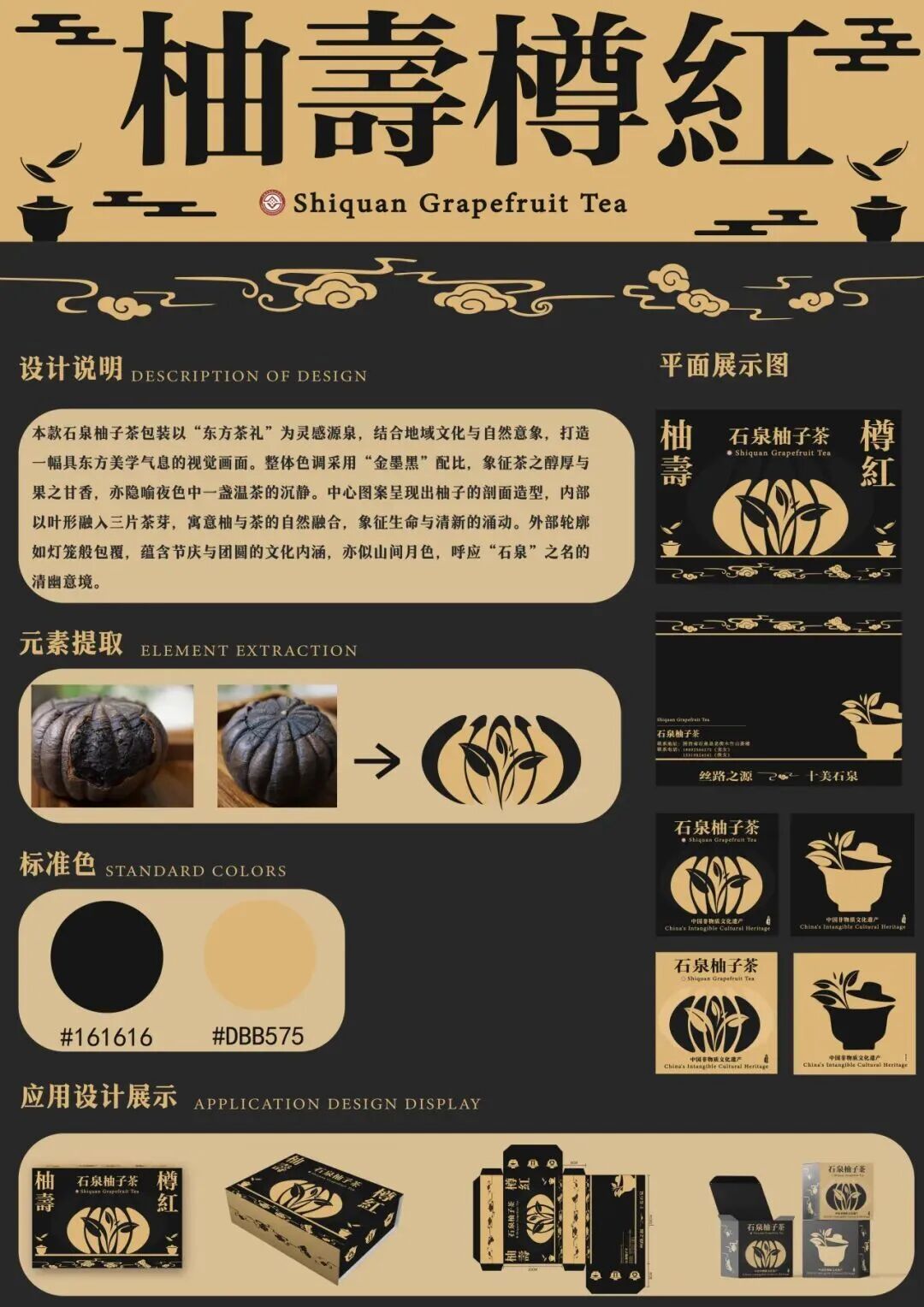

(柚寿樽红柚子茶包装设计1)

小组成员: 杨文豪、张恒

指导老师:上官悦、刘莎妮

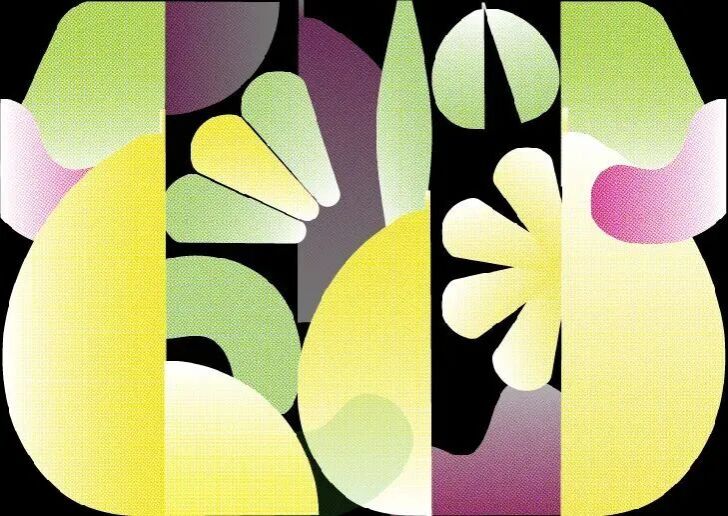

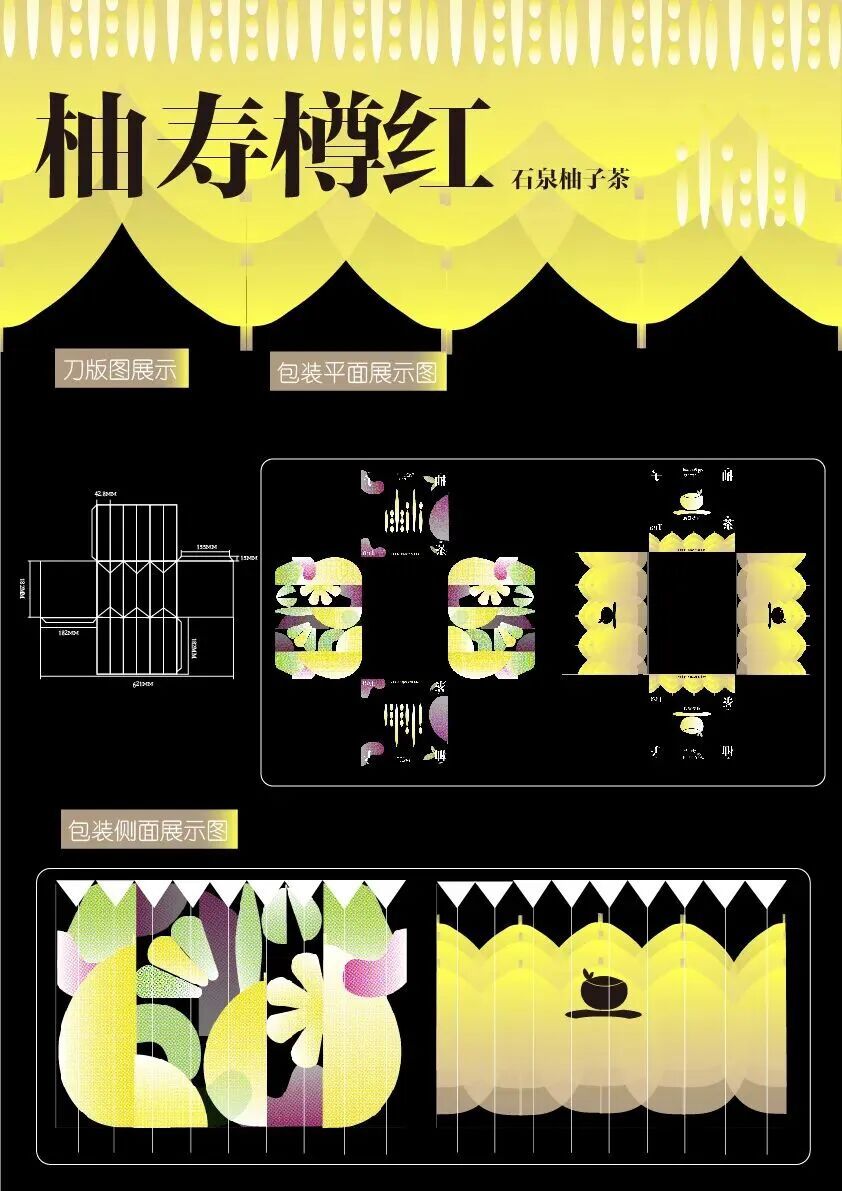

(柚寿樽红柚子茶包装设计2)

小组成员:杨茜婷、侯玟君、蔡雪儿

指导老师:上官悦、刘莎妮

主色调取自柚子果肉橙与国际化黑:橙色象征鲜活甘甜,呼应石泉柚子茶“越陈越香”的工艺特质;渐变色寓意茶叶在柚壳中发酵陈化的时间沉淀,暗含深厚的非遗技艺。图形融入柚子剖面纹理与抽象柚瓣线条,直观传递“柚茶一体”的传统工艺。包装结构采用风琴页设计,可灵活容纳不同大小的柚子。

(柚寿樽红柚子茶包装设计3 )

小组成员:刘扬、郑银芳、张婉婷

指导老师:李子尧、贺镭

该案例不仅拓展了“非遗+设计”的课程边界,也为ESC理念在非遗与文旅语境下的实践提供了一个可复制模型:在地文化作为课题土壤,地方企业作为雇主角色,学生作为创意推动者,三方共建设计实践的新路径。

假期期间,师生团队仍保持与企业的积极沟通,多组同学通过线上形式向茶店老板进行了创意汇报,对方对学生的构想表示认可,并表达了进一步合作的意向。

与此同时,艾德艺术设计学院与榆林传媒中心合作建立实践教学基地,依托榆林文化创意设计大赛,陕北线师生围绕榆林非遗文化创新转化、文创开发案例展开深度交流,共探传统技艺与现代设计的融合之路。此次合作为学生后续参与榆林文化创意设计大赛、在更广阔的平台展示作品奠定了基础,也让非遗设计实践与区域文化赛事实现了良性互动。

“和传承人一起绣花时,才意识到设计不仅是表达,更是聆听与传递。”

——学生 王慧勇

“原来包装不是好看那么简单,它能承载一个地方的味道与文化。”

——学生 樊星

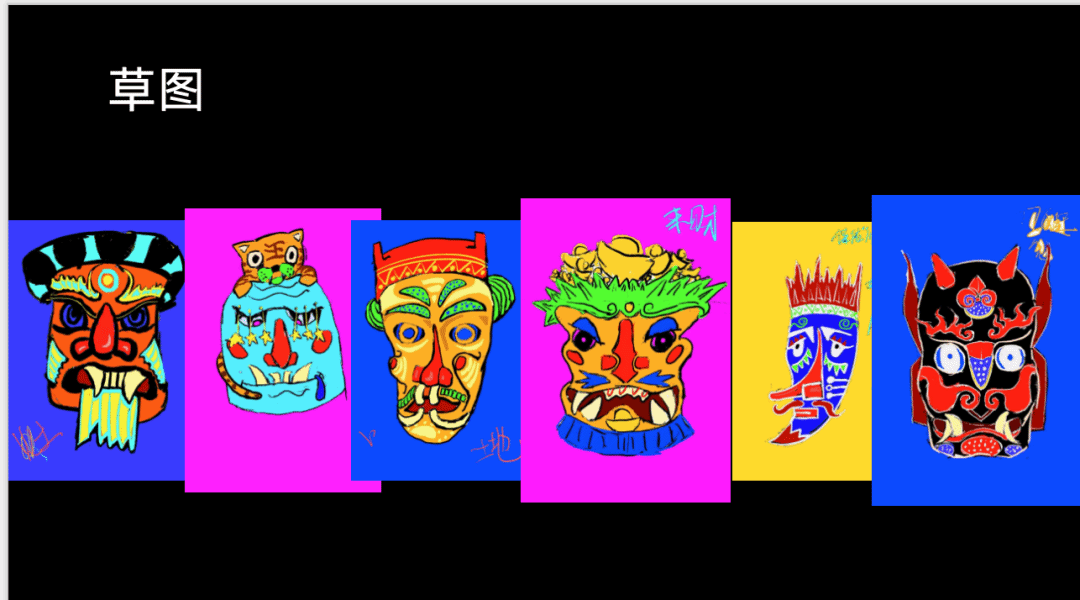

作品以宁强羌族傩面具为灵感,

由刘笑宇完成过程手稿,

小组成员包括邢莉倩、王跃澎。

“从祭神到护家,傩面具承载着宁强羌族对神灵的敬畏与对家园的守护——无论是食神、厕神,皆是生活与信仰的见证。”

——学生 刘笑宇

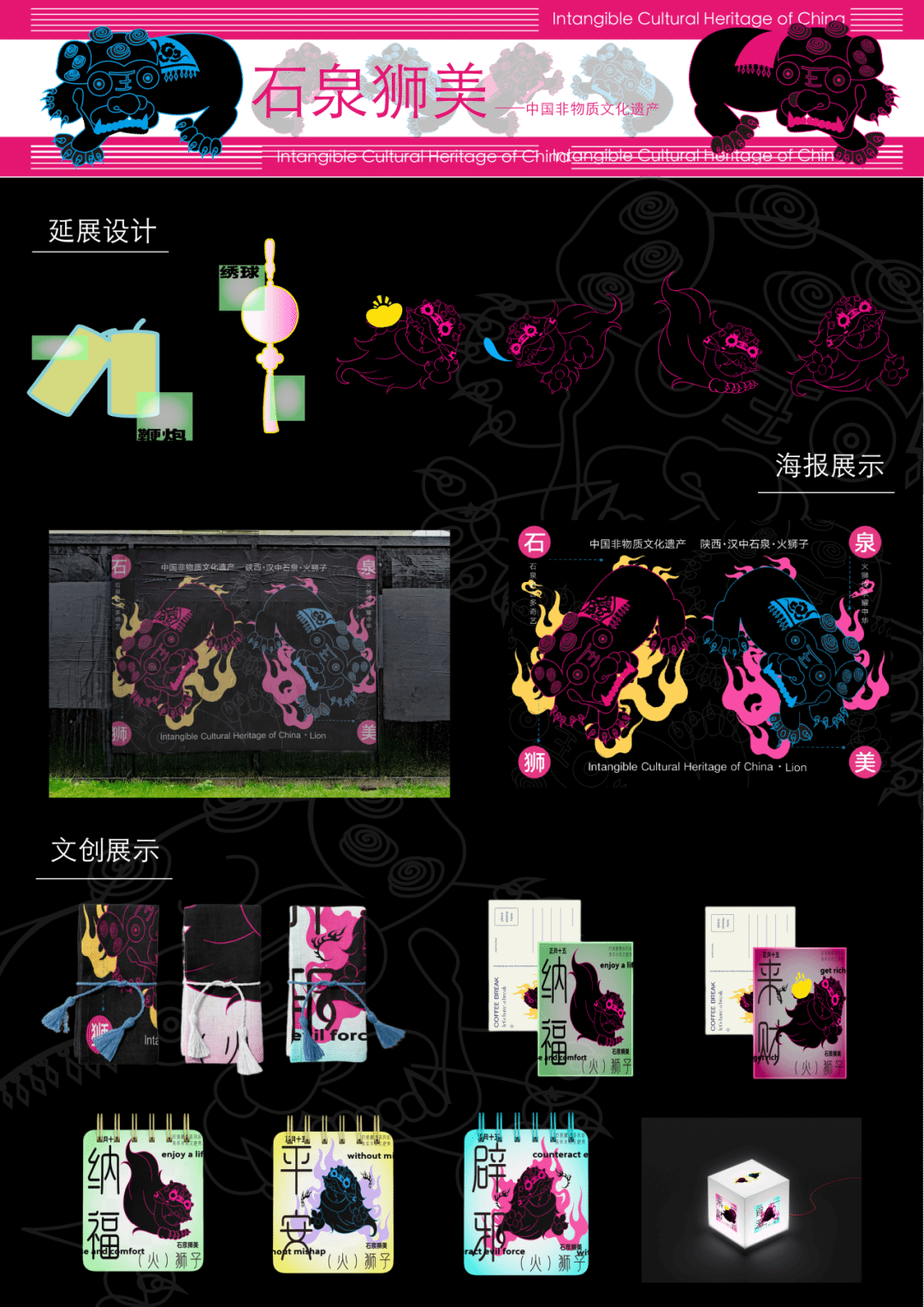

以“烧狮子”文化为主题的石泉狮美品牌文创设计

小组成员:杨璐、王晓雅、刘静宜

指导老师:上官悦、刘莎妮

“走得越远,反而离自己的文化越近。”

——学生 杨璐

课程尾声,学生以小组形式展开成果汇报与展演,围绕非遗创新设计的多元路径,输出涵盖视觉叙事手册、数字交互提案、多媒介文化地图、小型展陈空间等复合型设计成果。部分优秀项目已进入学院展览筹备阶段,后续也将在非遗研究院平台的支持下,对接地方文化机构、社会展会与专业赛事,推动作品在更广阔语境中的落地转化与持续发展。

非遗不是静止的文化标本,而是与日常生活共生的精神资源。在2025年度《设计考察II》课程中,学生走进传统的肌理,也重新探寻了设计的边界。他们以图形为笔、叙事为线,在田野与城市之间,共同书写属于新一代设计师的文化答卷。

未来,我们将持续探索非遗资源的当代表达方式,推动非遗设计项目与地方政府、文化机构之间建立常态化合作机制,打造更多可落地的实践案例。同时,也期待更多学生在真实场域中成长为有文化担当、有社会视野的设计行动者。