从 2020 级到 2024 级,艾德艺术设计学院新生入学测评已历经五载深耕。这五年,既是学院以“以学生为中心、以雇主为导向”构建艺术设计专业能力评价体系的学术探索期,也是将测评成果转化为教学改进、人才培养与产学研对接核心动能的实践攻坚期。

如今,这套兼具系统性、成长性与行业适配性的测评体系,不仅成为学院育人质量的“压舱石”,未来将形成可复制、可推广的高校艺术设计专业能力评价范式。

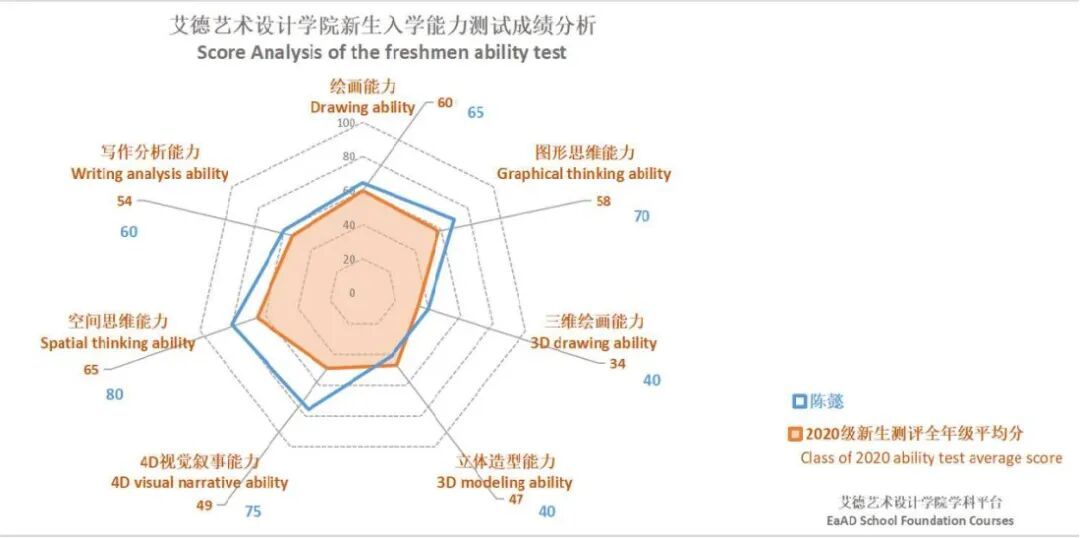

测评体系的构建始终以学术逻辑为根基。1.0 阶段,我们聚焦艺术设计专业核心能力维度,建立涵盖绘画能力、立体造型能力、空间表现能力、写作分析能力、语言表达能力、创意表达能力的六大测评模块,通过“入学基线测评—学年末能力复评”的纵向对比,为每一位学生绘制初始能力图谱。

基于测评数据,学院精准调整大一素描、色彩、设计史等平台课程的教学策略:针对空间表现能力薄弱的学生强化透视原理与 3D 建模实践,为创意表达差异较大的学生搭建 “创意工作坊+设计大赛” 的实践平台,实现“测评—诊断—教学改进—能力提升”的闭环育人。

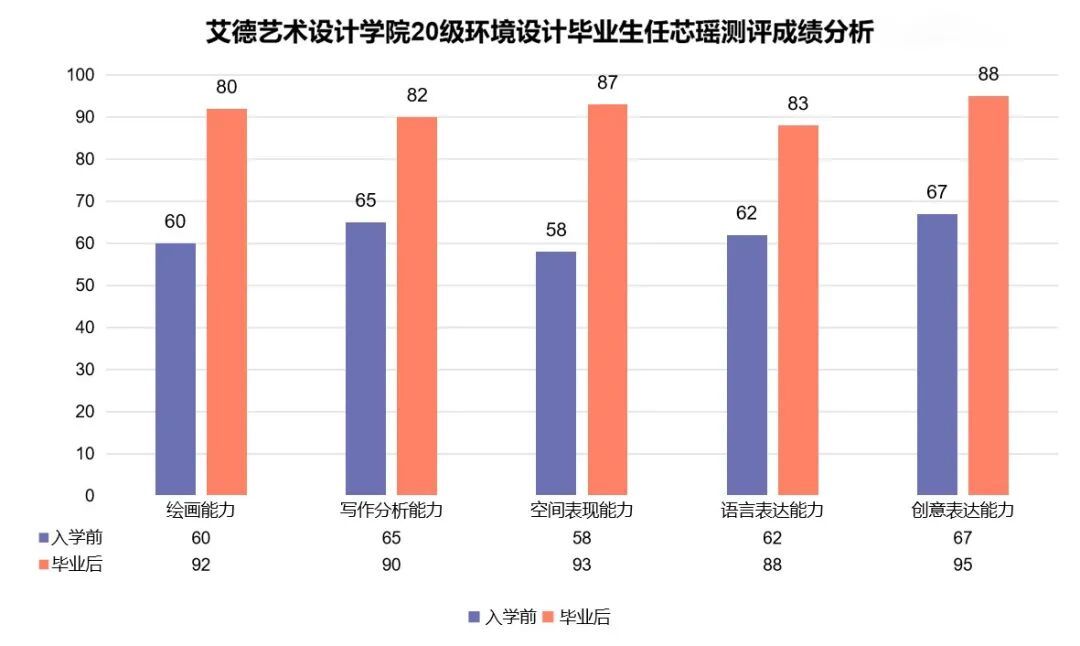

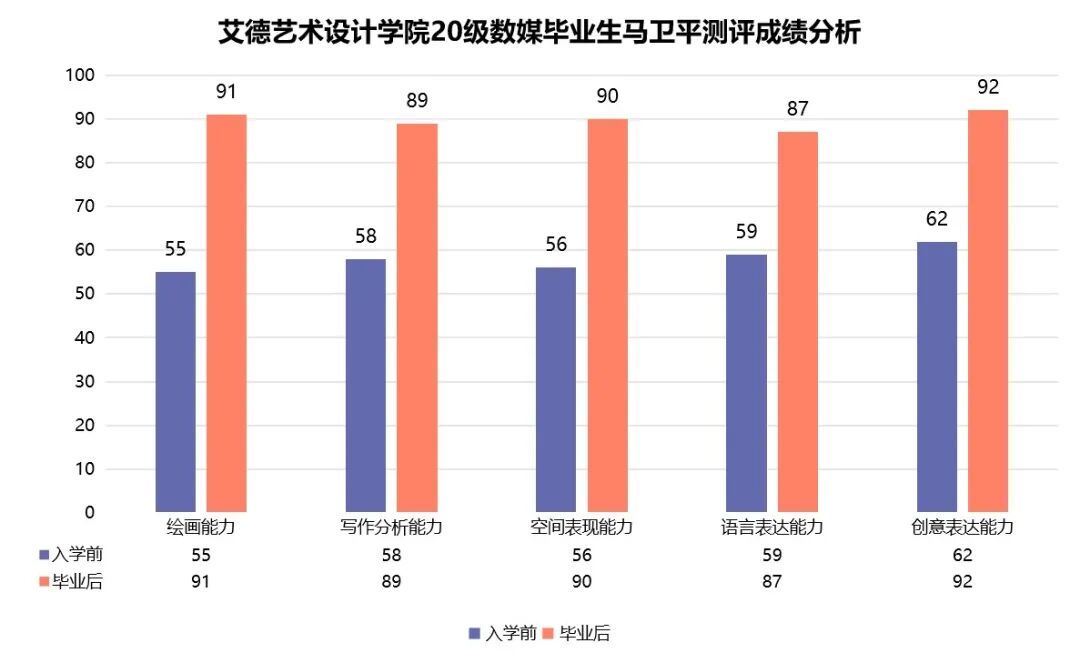

更具学术价值的是,我们以 2020 级学生为样本,完成“大一测评—大四毕业设计”的全周期跟踪分析。从入学时对设计专业认知模糊,到毕业时能独立完成符合行业标准的设计项目,学生在绘画技巧、空间叙事、写作分析等能力上的阶段性成长,不仅验证了测评体系对教学的指导价值,更形成了艺术设计专业“基础能力—综合应用—创新实践”的能力发展模型,为高校艺术设计专业人才培养提供了实证参考。

以20级毕业生任芯瑶为例

以20级毕业生马卫平为例

随着行业对复合型设计人才需求的升级,测评体系迭代至 2.0 阶段,我们将“学术性评价”与“行业需求”深度绑定,重构测评维度,以 “艺术感知力、技术应用力(AI 协作能力)、文化理解力、批判性思维、跨学科协作力”五大复合型核心素养为框架,采用入学测评与课程嵌入式测评模式相结合,将测评任务与《概念设计与实现导论》《数字技术实践》《设计考察I》等课程深度融合,学生在课程中运用AI工具完成“校园微空间优化”创意设计、通过跨学科调研输出可视化方案,测评成果直接作为课程核心作业,既避免额外负担,又实现“学习—实践—评价”的同步推进。

在学术支撑层面,我们致力探索“AI能力深度量化”,建立“人机协作指数”评估AI生成素材的二次创新率,构建“提示词数据库”追踪学生技术应用与艺术创意的结合轨迹,实现能力数据的可视化呈现,既 便于教师精准教学,也为企业选拔人才提供客观依据。这种“学术标准+行业参数”的测评设计,让人才培养始终与雇主需求同频,为产学研协同育人搭建了桥梁。

五年来,艾德艺术设计学院的入学测评体系,始终秉持“学术性为基、育人为本、产业为向”的理念。

未来我们将形成可落地的操作规范——《测评评分手册》明确五大核心素养评分维度,解决教师评分差异问题;还将建立动态能力模型,随行业工具迭代更新,确保测评的时效性;全周期数据积累为高校艺术设计专业提供了宝贵的育人案例。

这份历经五年打磨的测评模式,将让学生的成长有迹可循、就业有技可依,更向高校艺术设计教育领域证明:以学术化测评体系为纽带,能够实现“教学改进、人才成长、产业对接”的三方共赢。未来,艾德艺术设计学院将持续优化这一体系,为更多高校提供可复制的实践经验,以学术力量推动艺术设计教育高质量发展,培养更多符合产业需求的高素质设计人才。