课程目标及导入:

《设计实践周I》是环境设计专业二年级下学期所修习的设计实践课程。针对二年级学生的学习背景,将该课程的内容设定为开放性课题进行实践学习。

通过课题讲授与实践的集中训练,增加学生对专业学习的兴趣;不同课题由不同研究方向的导师提供指引,在交流、探讨、互动中完成创新设计的体验过程与成果分享。

本学期课程共开设四个课题方向,请同学们认真阅读各课题方向的内容和要求,根据自己的兴趣方向,在文末点击二维码报名。

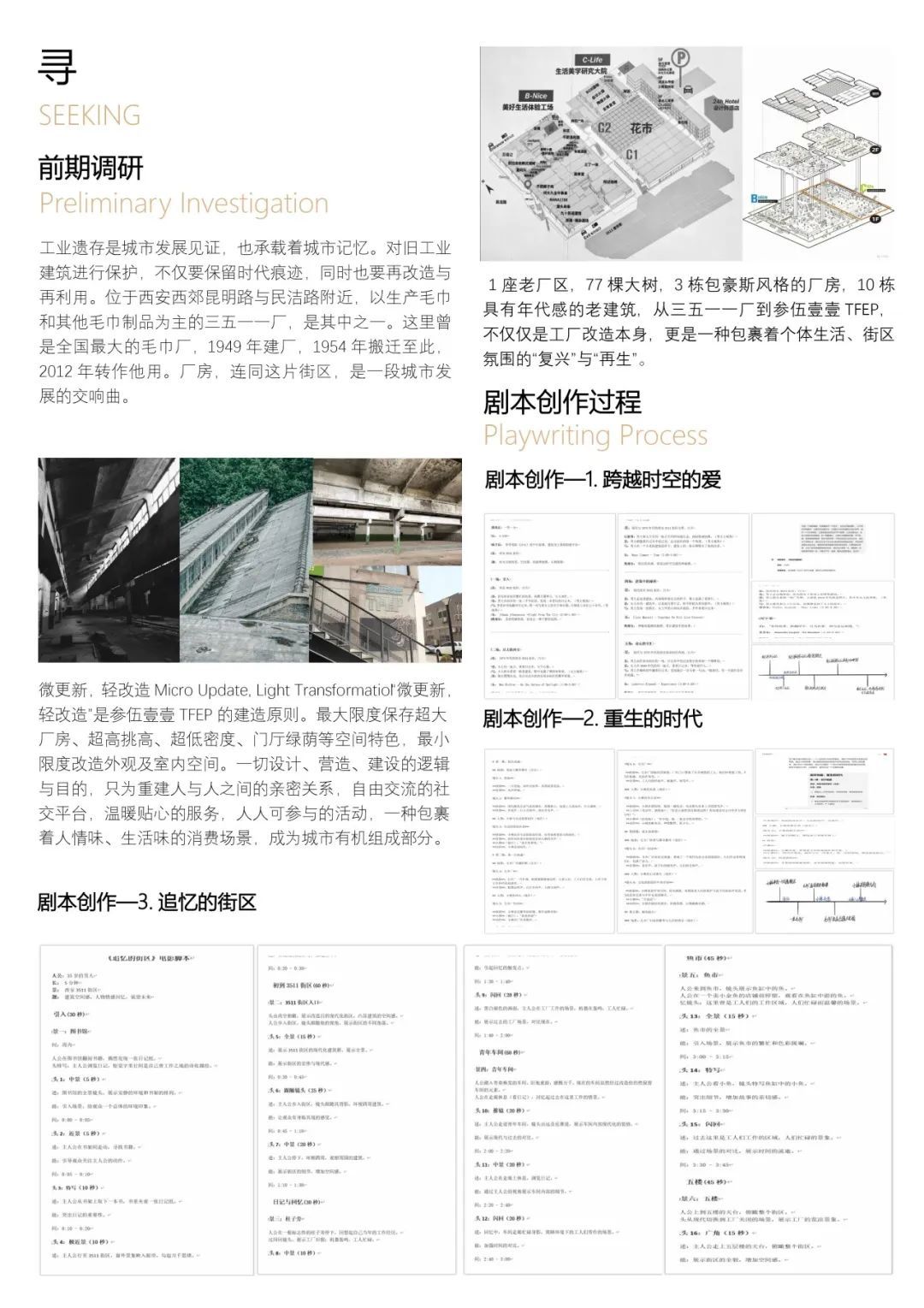

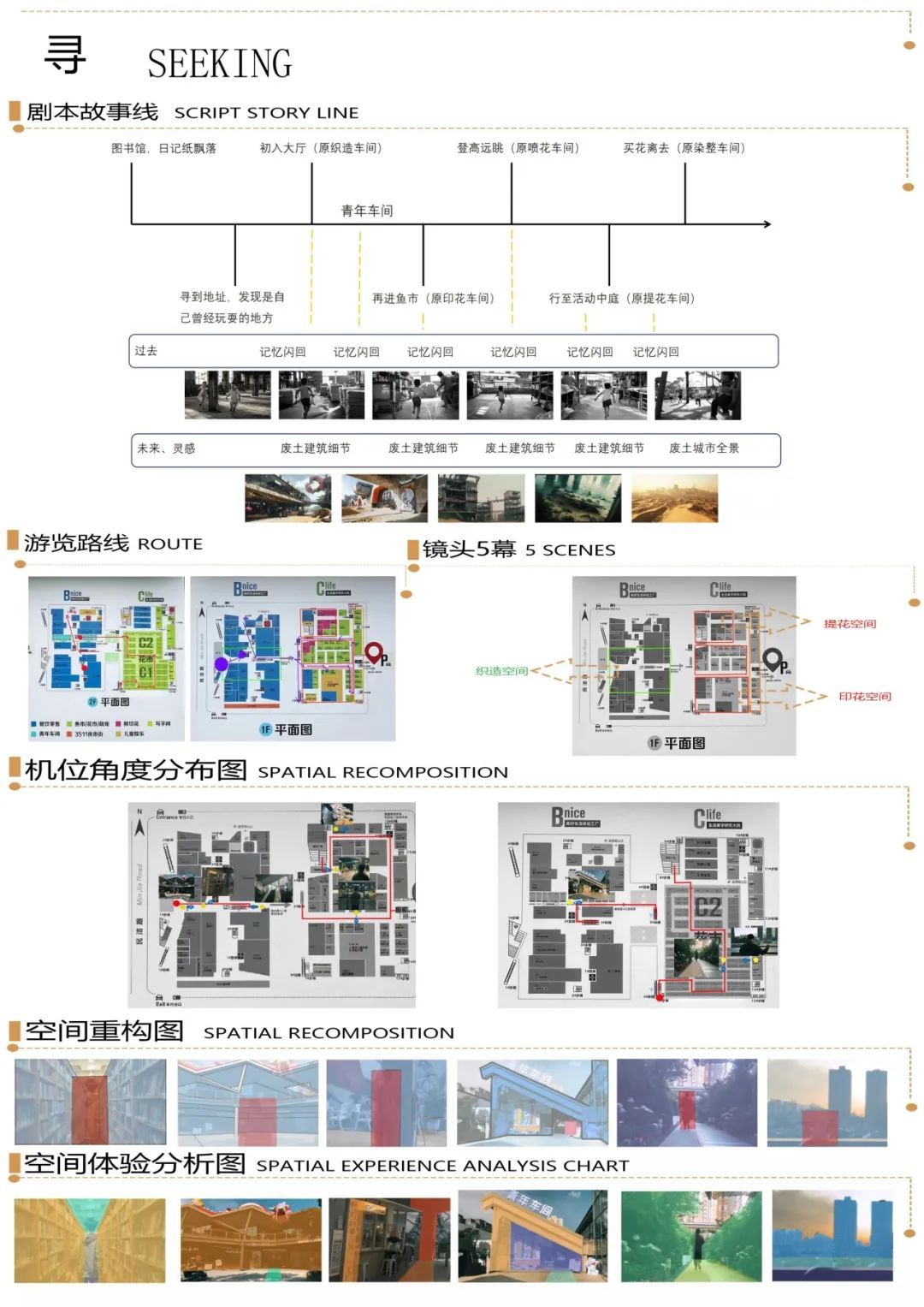

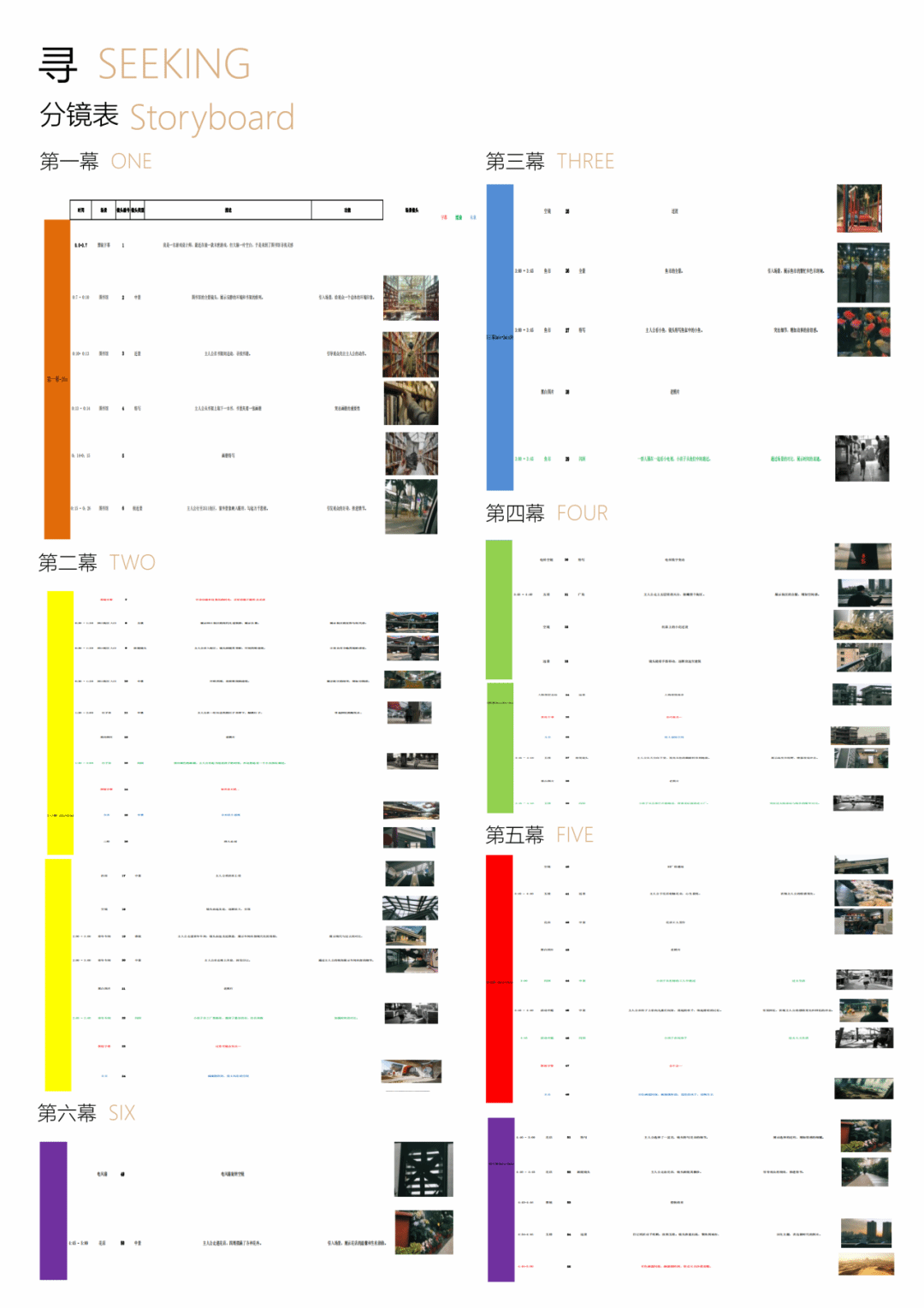

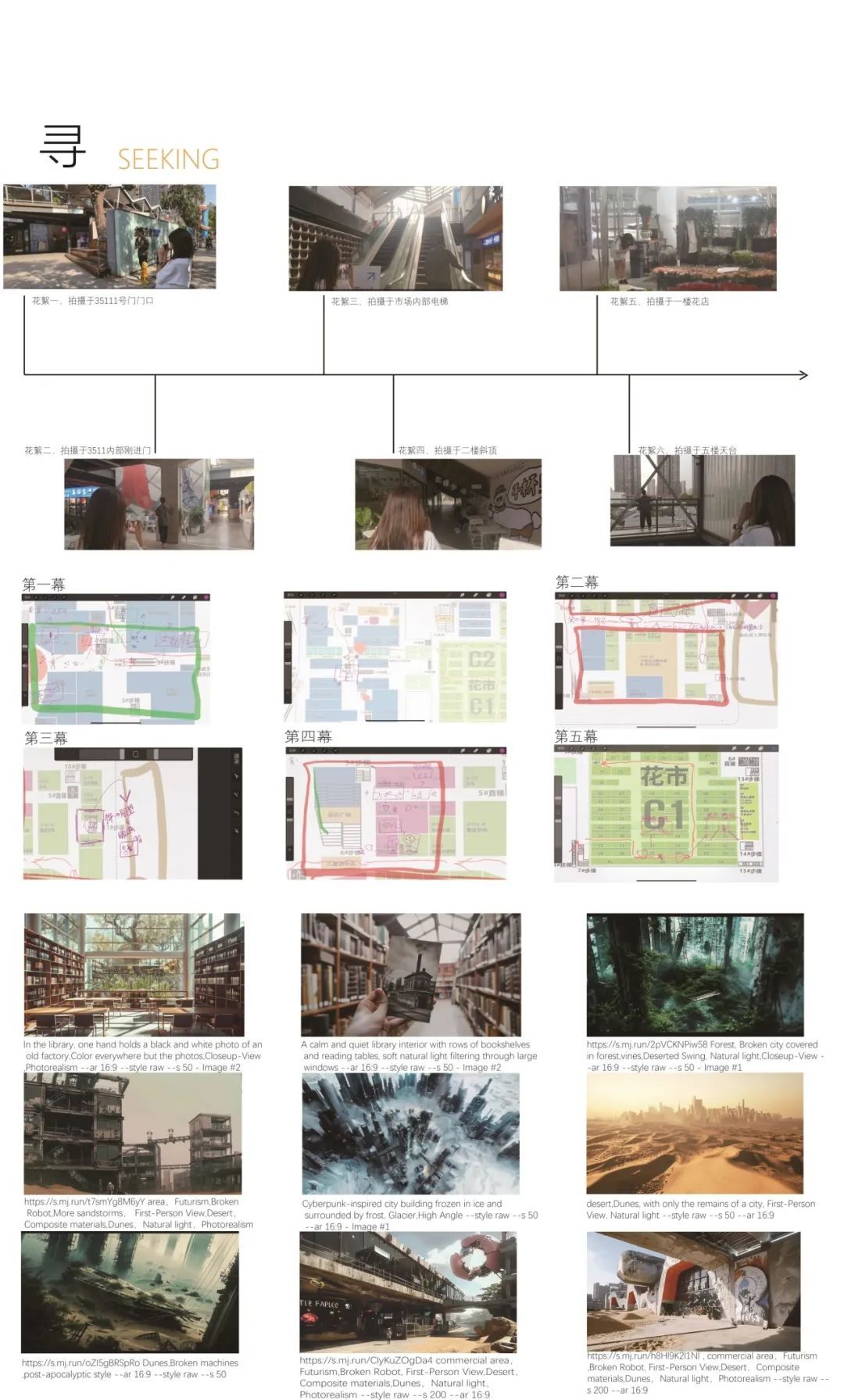

AIGC(Artificial Intelligence Generated Content)即人工智能生成内容,是指利用人工智能技术自动生成文本、图像、音频、视频等多种形式的内容。本工作坊以电影建筑学为基点,以西安108坊创意街区为调研地点,带领学生建立一种新的观察和理解空间环境的方式,逐步培养学生的空间感知和空间想象的能力。借助电影媒介来引导学生展开对建筑和城市空间的分析与研究,以此来再现设计师丰富的内心情感、记忆和想象力世界。此外,课题结合AIGC的新技术,以提高学生对复杂空间问题的思辨性、表达性和创造力,引导学生探索新技术下带来的设计变革。

4—5人一组,在“建筑空间”中发现电影性,运用AIGC的前沿技术对影像建筑语言进行表达,并完成相关调研、拍摄及成果展示。

以小组为单位,对调研成果进行展示,展示形式包括调研展板、汇报文本、视频等。

对电影、建筑、AIGC等新技术有兴趣,热爱设计专业,积极向上、有探索精神的同学。人数限20名。

吴思睿 博士、高级工程师

国家一级注册建筑师

研究方向:环境艺术设计、建筑遗产保护研究。

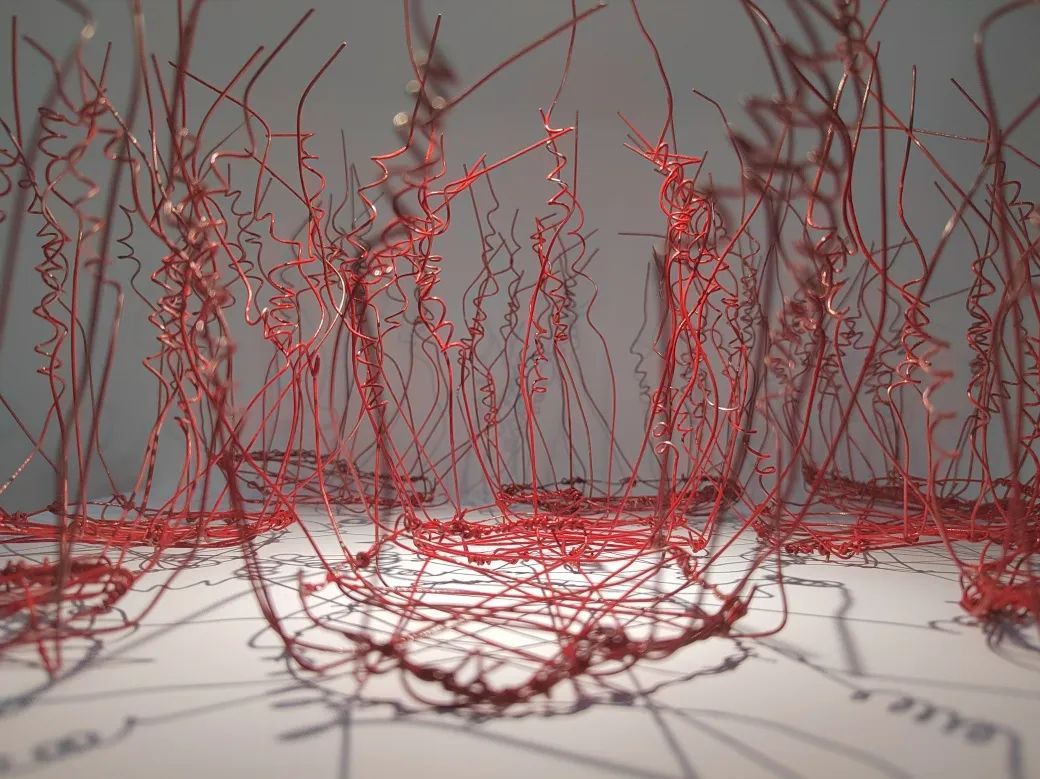

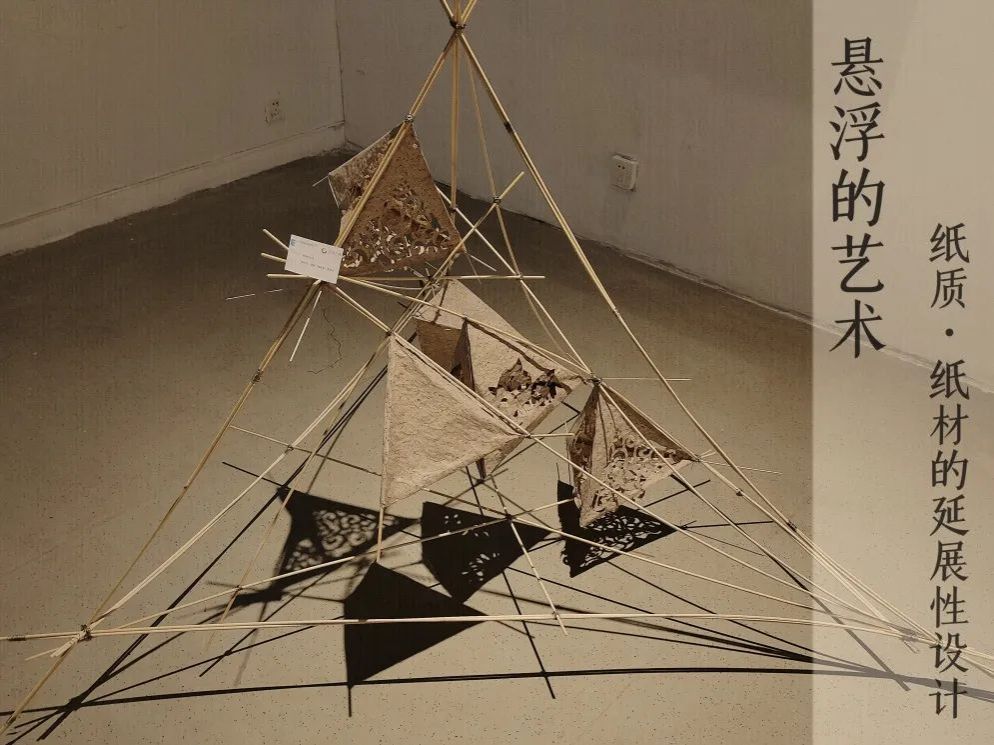

每个人都有自己眼中的“风景”,从你们、我们、他们视角里展示不一样的欧亚、多元共进的欧亚、记忆中的欧亚。纸的内涵是丰富的,从设计构成开始到后续课程设计,很多环节都要创造思维,可利用纸材的不同表现形式,传达他们的所思所感,不断挖掘纸材的多维变化。

纸材在不同领域创新设计的过程也是视觉表现力增强的过程,体会纸材与设计的魅力,配合主题设计在思维认识上形成一个综合架构,并能将所学知识灵活运用于后续课程设计领域从中能得到灵感和启发,以“纸”为媒介,以欧亚学院30年校庆为目标,完成设计探索。

2—4人一组,以纸为媒介,完成不同设计领域家具、陈设设计,表现形式不限。

审美能力、设计表达能力强,有创新及探索精神、有较强的动手能力。人数限42名。

李琳 副教授

研究方向:景观设计、公共艺术设计、家具设计研究

徐娜 讲师

研究方向:城市更新、自然教育、

自然康养景观实践和教学工作

孔得虎 工艺美术师

研究方向:风景园林规划设计、城市更新、

景观设计作品集指导

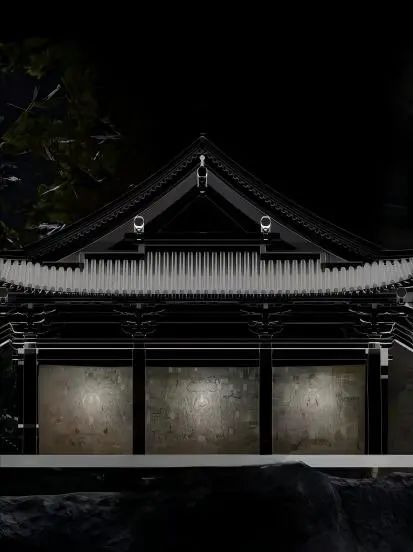

本课题将通过在西安市历史文化遗址进行设计实践,运用数字技术对唐代遗址进行再演绎与再现,探索数字化技术如何为文化遗址保护和活化提供新的思路。课程将结合数字建模、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,让学生亲身参与到遗址的再演绎过程中,理解技术与历史文化的融合。在此过程中,学生不仅将提高数字表达的能力,还将通过策划与举办文化活动,激发普通市民的文化自信,增强他们的文化认同,并促进遗址的保护意识。此课程旨在为遗址活化提供实际可行的解决方案,并培养学生创新思维与实践能力。

3—4人一组,以选定文化遗址为实践场所,使用数字技术结合传统设计流程进行文化遗址的再演绎

较强审美能力、设计能力,有探索精神并有较好动手实践能力。人数限40名。

陈斐

荷兰代尔夫特理工大学硕士研究生,讲师

研究方向:数字技术与景观空间

卢蓉

西安交通大学博士生,讲师

研究方向:中国传统美学与文化

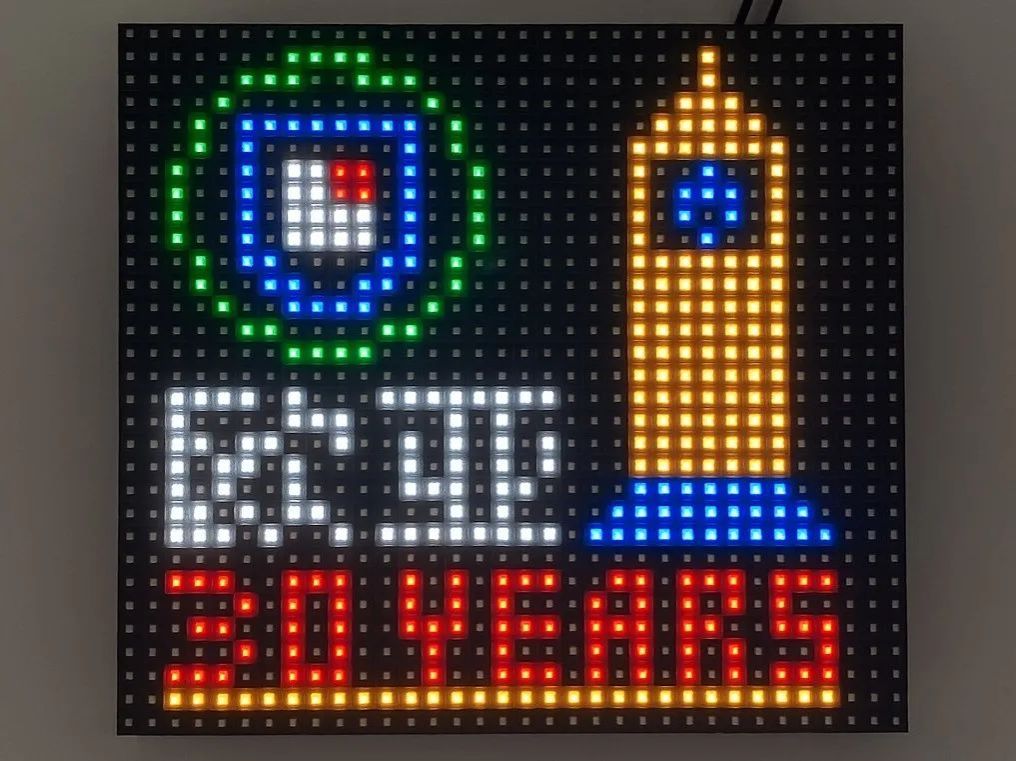

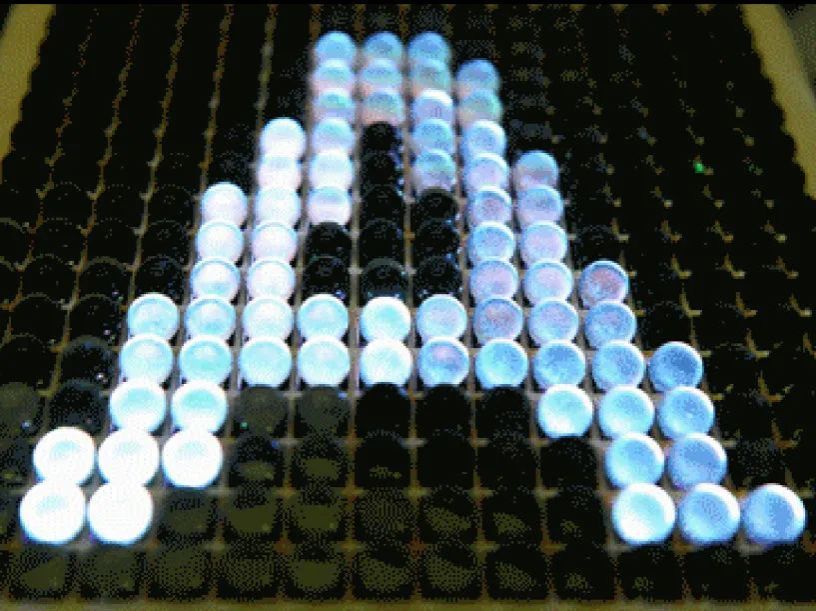

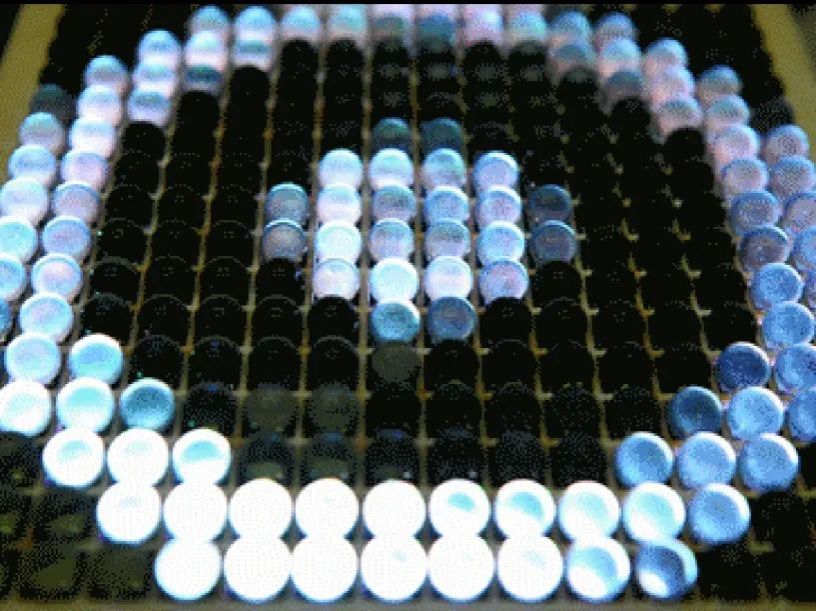

值西安欧亚学院建校30周年之际,“你”将以“像素艺术家”的身份,使用LED灯板 + Arduino编程,把熟悉的校园元素(如欧亚钟楼、校徽、LOGO、校训等)变成可点亮的图案或动画,在灯光中讲述我们的校园记忆!

项目亮点:初步接触电子交互技术,掌握基础LED控制原理与传感器应用;融合环境设计+数字媒体+艺术表达三大领域的跨界能力;可作为校园展览展示项目的候选方案。

4——6人一组,自主分工,鼓励跨技能合作。

本项目为集中式实践课程,需全程参与每日学习与制作任务,不得无故缺席。

(1)实物成果:1块 LED灯板作品,显示1–2个与欧亚校园相关的静态图案或动画画面;可循环播放或互动触发(基础动画功能即可)。

(2)文本/图像成果:项目方案、过程记录图汇总。

有创新性、具有独立思考能力、动手能力强。限40名。

刘凡祯 教授

研究方向:景观设计、生态景观、城市更新等

李戈 副教授

研究方向:儿童友好城市设计、教育空间设计

环境《设计实践周I》招募二维码